マイナンバー制度について

お知らせ

マイナンバーの紐づけに関する総点検に関連した「よくある質問」

(デジタル庁)マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(ページ下段に「よくある質問」があります。)

(デジタル庁)よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について

(デジタル庁)マイナンバーカード関連サービスの誤登録等の事案に関するご質問・ご不安にお答えします

マイナンバー制度における情報連携の本格運用が始まりました

平成29年11月13日からマイナンバー制度における情報連携の本格運用が始まりました。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

マイナンバーの確認と身元確認にご協力ください

税、福祉関係の手続きなどで、市がマイナンバー(個人番号)の提供を受ける際には、ご本人であることの確認として、「マイナンバーの確認」と「身元確認」を行います。

税や福祉関係の手続きなどで、窓口においでの際は、「マイナンバーの確認ができる書類」と「本人確認書類」の両方を忘れずにお持ちください。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

市役所窓口でのマイナンバーカード(個人番号カード)の申請について

マイナンバーカードの申請は、郵送、スマートフォン、パソコン等による方法のほか、市役所窓口(市民生活課)でも受け付けています。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

マイナンバー制度に関するお問い合わせは「マイナンバー総合フリーダイヤル」へ

「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせは、以下のフリーダイヤルでお答えしています。

0120-95-0178(無料)

詳しくは、以下のページをご覧ください。

マイナンバー制度に関するお問い合わせは「マイナンバー総合フリーダイヤル」へ

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。

マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

マイナンバー制度のご紹介

平成27年10月から始まったマイナンバー制度について紹介します。

(マイナンバーキャラクターマイナちゃん)

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの12桁の番号(マイナンバー、個人番号)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に法律の規定の範囲内で関連情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために運用されるものです。

マイナンバー制度は、住民の利便性の向上、行政事務の効率化、公平公正な社会を実現する効果が期待されています。

マイナンバーを利用する分野

「社会保障」・「税」・「災害対策」に関する行政手続きで必要となる書類に、ご自身や同一世帯構成者等のマイナンバーを記入します。マイナンバーを利用することになる主な手続きは以下のとおりです。

行政は、この記載されたマイナンバーにより、保有する多くの情報の中から誰の情報であるかを確実に判断することができるようになり、事務処理の正確性、迅速性が向上することになります。

|

社会保障分野 |

年金,雇用保険,健康保険,児童手当,児童扶養手当,障害者手帳など |

|---|---|

|

税分野 |

確定申告書,源泉徴収票,扶養控除,支払調書,法定調書など |

|

災害対策分野 |

被災者生活再建支援金の支給など |

実際にマイナンバーを使用する具体的な場面としては、以下のような例が挙げられます。

- 子どものいる家庭では、児童手当の認定請求の際に市区町村にマイナンバーを提供

- 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提供

- 銀行、証券会社、保険会社などの金融機関と取引のある人が、配当や保険金を受け取る際に金融機関にマイナンバーを提供

- 従業員として雇用されている人が、勤務先にマイナンバーを提供

詳しくは、以下の資料をご覧ください。

地方公共団体でマイナンバーの提供を求められる主な手続き (PDFファイル: 322.4KB)

民間事業者等からマイナンバーの提供を求められる主なケース (PDFファイル: 151.6KB)

期待される効果

住民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、住民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。

行政事務の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。

公平・公正な社会の実現

所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

スケジュール

マイナンバー制度の導入に関するスケジュールは以下のとおりです。

|

平成27年10月 |

|

|---|---|

|

平成28年1月 |

|

|

平成29年1月 |

|

|

平成29年7月 |

|

新たに交付されるカード

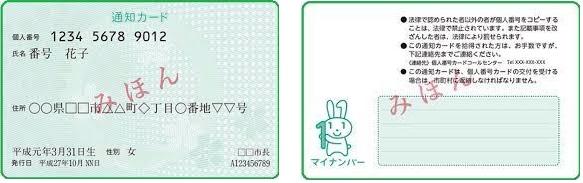

通知カード

- 通知カードは、紙製のカードで、一人ひとりにそれぞれ付番されたマイナンバーをお知らせするものです。(住民票のある人全員にお送りするカードです。)

- 券面には、お住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー」等が記載されています。

- 有効期限はありません。

- マイナンバーを証明する書類として利用できますが、本人確認のための身分証明書としては利用できません。

- 通知カードは、令和2年5月25日をもって制度廃止されました。廃止後の通知カード取り扱いについては、下のリンク「マイナンバーカード(個人番号カード)と通知カード」をご確認ください。

通知カードのイメージ(左が表面、右が裏面です)

マイナンバーカード(個人番号カード)

- マイナンバーカードは、プラスチック製のICカードで、表面に「氏名」「住所」「生年月日」「性別」「有効期限満了日」「本人の顔写真」が表示され、裏面に「氏名」「生年月日」「マイナンバー」等が記載されます。(希望者からの申請に基づき、交付するカードです。)

- 有効期限は、未成年(20歳未満)の方は、発行から5回目の誕生日まで、成年(20歳以上)の方は、発行から10回目の誕生日までです。

- マイナンバーを証明する書類として利用できるほか、本人確認のための身分証明書としても利用できます。

- カードには、所得の情報などプライバシー性の高い個人情報は記録されないため、カード1枚から全ての個人情報が漏えいすることはありません。

マイナンバーカードのイメージ(左が表面、右が裏面です)

通知カードおよびマイナンバーカード(個人番号カード)に関する手続き等

通知カード、マイナンバーカードに係る各種手続き内容(マイナンバーカードの申請方法等)については、以下のページをご覧ください。

事業者への影響

マイナンバー制度の導入により、事業者も個人番号関係事務実施者(従業員等からマイナンバーを取得し、行政機関に各種届出を行う者)として、全ての従業員等のマイナンバーを収集・管理する必要があります。

従業員等のマイナンバーの収集が必要になる事務の例

- 住民税

平成29年1月の給与支払い報告書に社員のマイナンバーを付記して提出します。 - 所得税

平成28年12月の年末調整に向けて、社員本人、配偶者や扶養親族のマイナンバーを取得して書類を整備します。 - この他、健康保険、厚生年金、雇用保険の被保険者資格取得届の作成等の事務においてマイナンバーを記載します。

従業員等からのマイナンバーの収集の方法

従業員等からマイナンバーを収集する際は、なりすましを防止するために本人確認を行うことが決められています。

本人確認の方法は次の3つです。

- マイナンバーの証明と身分の証明を兼ねた「マイナンバーカード(個人番号カード)」を確認

- 「通知カード」と「身分証」を確認

- 「マイナンバーが記載された住民票」と「身分証」を確認

事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について

万が一、事業者において、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の漏えい事案等が発生した場合は、事実関係の調査、原因の究明等必要な措置を講ずることが望まれるほか、個人情報保護委員会への報告等が必要となる場合があります。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(個人情報保護委員会のページへ)

事業者向け広報資料・ガイドライン

マイナンバー制度の開始に伴う、事業者が実施する事務の変更、注意すべき点等を集約した資料を以下に掲載します。マイナンバー制度の開始により、業務がどう変わるのか、準備として何をしなければいけないのか、制度の開始以降は何に注意しなければいけないのかなど、必要な情報が記載されていますので、ご参照ください。

事業者向けマイナンバー広報資料 (PDFファイル: 8.0MB)

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(個人情報保護委員会)

マイナンバー(個人番号)を正しく取り扱っていますか(リーフレット) (PDFファイル: 1.2MB)

個人情報の保護について

マイナンバーの漏えいを防ぐため、法律でさまざま方法が定められています。例えば、法律で決められた目的以外にマイナンバーを使用できないほか、他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人に不当に提供したりすると厳しく処罰されます。制度面からの保護以外に、システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。

そして、この行政機関の間における情報のやりとりにおいて、自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、マイナポータル(情報提供等記録開示システム)が稼働しています。

また、マイナンバー制度の安全な運用および個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを任務とする内閣府外局の第三者機関「個人情報保護委員会」が設置されています。具体的には、特定個人情報の取扱いに関する監視・監督(立入検査、報告徴収、指導、助言、勧告、命令等の権限の行使)等を実施します。同委員会のホームページには、個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン等安全措置に関する情報が紹介されています。

特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価は、諸外国のプライバシー影響評価に相当するもので、特定個人情報ファイル(マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を講ずることを宣言するものです。 どのような事務でどのような目的のために特定個人情報ファイルを取り扱うのか、また、個人のプライバシー等の権利利益の保護のためにどのような措置を講じているのかを所定の様式(特定個人情報保護評価書)で具体的に説明することにより、国民・住民の信頼を確保することを目的としています。

特定個人情報保護評価書の公表について

市で作成した特定個人情報保護評価書は、個人情報保護委員会が運営する「マイナンバー保護評価Web」で公表しています。

なお、特定個人情報ファイルを取り扱う事務が、特定個人情報保護評価の対象とされていますが、職員の人事、給与等に関する特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務、手作業処理用ファイル(紙ファイル)のみを取り扱う事務、対象人数の総数が1,000人未満の事務等については、特定個人情報保護評価の実施の義務付け対象外となっています。

法人番号

国税庁長官により、法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。

法人番号の通知については、平成27年10月から法人の皆さまに法人番号などを記載した通知書の送付が行われています。また、法人番号を指定した法人等の「名称」「所在地」「法人番号」がインターネット(「法人番号公表サイト」)を通じて公表されています。

マイナンバー制度の詳細・最新情報

各省庁のホームページ

内閣府のホームページにおいて、制度に関する多様で詳細な資料、最新情報、民間事業者向けの各種資料、事業者に対するお知らせやよくある質問などの制度を網羅する事項が掲載されていますので、詳しくは以下のページをご覧ください。

また、社会保障、税の各分野の所管省庁が開設しているマイナンバー制度関係の特設ページが公開されています。

ツイッター、フェイスブック

マイナンバーに関する情報は、ツィッター、フェイスブックからも配信されています。

マイナンバー制度のお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

(日本語)

0120-95-0178

(外国語)

- マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26

- 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること 0120-0178-27

これまでのナビダイヤルも継続してご利用いただけます。(ただし、ご利用には通話料がかかります。)

日本語 0570-20-0178 英語(English Call Center) 0570-20-0291

平日午前9時30分から午後5時30分 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始をのぞく)

(注意)平成28年4月1日から当面の間は、

平日午前9時30分から午後8時00分、土曜日、日曜日、祝日午前9時30分から午後5時30分(年末年始をのぞく)

英語対応の番号では、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語での問い合わせに対応可能です。

外国人の方へ(For Foreign Residents)

ホームページ(外国語)

チラシ(制度概要)

英語(English) (PDFファイル: 202.7KB)

Web動画(政府インターネットテレビ)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画財政課 デジタル化推進室

〒959-2092

新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2482 ファックス:0250-62-0281

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年07月31日