AEDを用いた心肺蘇生法(成人用)

ステップ1 反応を確認!

- 目の前で人が突然倒れたり、倒れている人を見つけた場合、その人(傷病者)の耳元で「大丈夫ですか?」「わかりまか?」と呼びかけながら、肩をやさしくたたき、反応があるかないかをみます。

- 反応(意識)があれば、傷病者の訴えを聴き、必要な応急手当を行いましょう。

- 呼びかけに対して目を開けるか、なんらかの返答または目的のあるしぐさ(手を払いのけるなどの動作)がなければ「反応なし」と判断します。

- 反応がない場合やその判断に自信が持てない場合には、心停止の可能性がありますので迷わずステップ2へ進み大きな声で助けを求めましょう。

(注意)反応を確認する場合の注意点!

傷病者に近づく前に、傷病者の周り、自分の周りを観察し「身の安全」をとりましょう。

自分の身に危険が及ぶような状況であれば応援を呼ぶことを優先させましょう。

ステップ2 助けを求める!

- 反応がない場合やその判断に自信が持てない場合には大きな声で、「誰か来て!」などと叫び助けを求めます。

- 協力者が駆けつけたら「あなたは119番で救急車を呼んで」と手を差して特定の人に119番通報を依頼しましょう。

- また、近くにAED(自動体外式除細動器)があれば取って来てもらいましょう。

- 助け、救急車、AEDを頼んだらステップ3へ

ステップ3 呼吸の確認!

- 助け、救急車、AEDを頼んだら傷病者の胸とお腹の上り下がりの動きを見て呼吸を確認します。

- 10秒以内で普段どおりの呼吸をしていなければ、ステップ4の胸骨圧迫を行います。

- 呼吸を確認したが、普段どおりの呼吸をしているかどうか判断に迷う場合は、呼吸なしと判断して直ちにステップ4の胸骨圧迫を行いましょう。

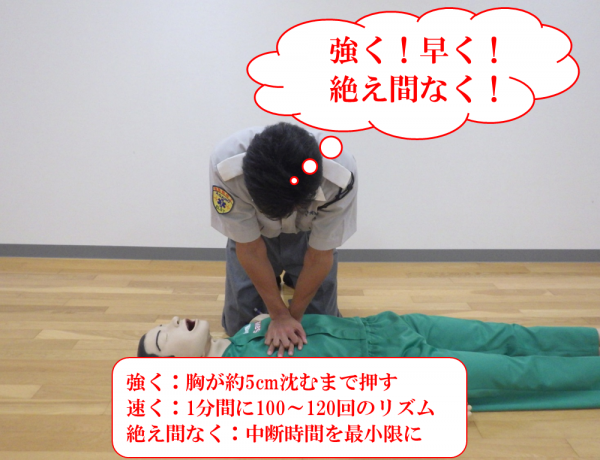

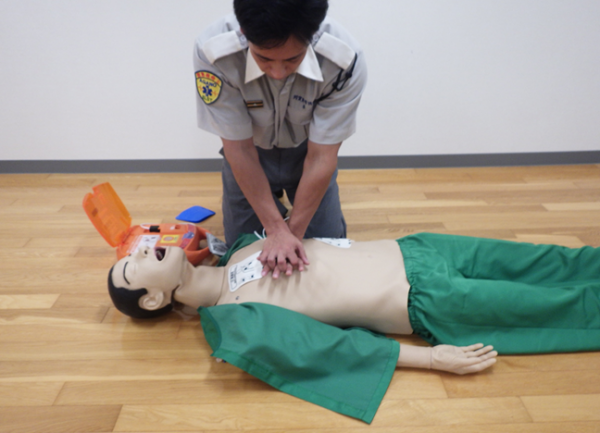

ステップ4 胸骨圧迫の開始!

- 普段どおりの呼吸をしていない場合、またはその判断に迷う場合は危害を恐れることなく胸骨圧迫を開始します。

- 胸の真ん中(胸骨の下半分を目安)に片手の付け根を置き、もう一方の手を重ねて置きます。(両手の指をたがいに組むと、より力が集中します。)

- 両肘をまっすぐに伸ばして手の付け根の部分に体重をかけ、真上から垂直に傷病者の胸が約5センチメートル沈むまでしっかり30回圧迫します。また、1分間に100~120回の速さで圧迫します。

- 圧迫と圧迫の間(圧迫を緩めるとき)は、十分に力を抜き、胸が元の高さまで戻るようにします。

- 胸骨圧迫の中断時間は最小限に、10秒以内にしましょう。

- 30回胸骨圧迫を行ったら、次にステップ5の人工呼吸をできるようであれば行います。

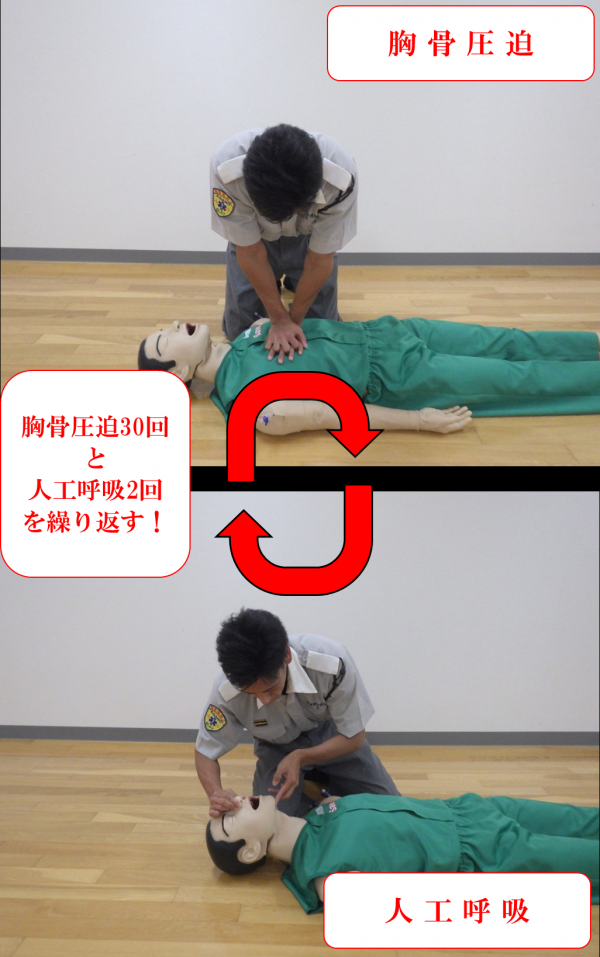

ステップ5 人工呼吸を行う!

- 30回の胸骨圧迫が終わったら、直ちに気道を確保して人工呼吸を行います。

- 片手を傷病者の額に当て、もう一方の手の指先をアゴの先端に当て、頭を後ろにのけぞらせ、アゴ先を上げ、気道を確保します。(頭部後屈アゴ先挙上法)。

- 気道を確保したまま、額に当てた手で傷病者の鼻をつまみ、口を大きく開け傷病者の口を覆い、空気が漏れないようにして息を2回吹き込みます。

- 1回を約1秒かけて、傷病者の胸が上がる程度に吹き込みます。

- 人工呼吸は成功・失敗しても2回までになります。

- 2回人工呼吸を行ったら次のステップ6で胸骨圧迫と人工呼吸を繰り返します。

- 嘔吐・出血などがある場合や、人工呼吸をためらわれるときは人工呼吸を行わずに胸骨圧迫を継続します。

- ポケットマスクやフェイスシールドなどの感染防護具を持っていると役に立ちます。

ステップ6 胸骨圧迫・人工呼吸の【心肺蘇生法】の継続!

- 30回の胸骨圧迫と2回の人工呼吸(30:2)を繰り返し行います。

- 心肺蘇生法を協力してくれる人がいたら1~2分を目安に交代しましょう。また、疲れて胸骨圧迫を約5センチメートル押せなくなっても交代しましょう。

- 心肺蘇生法は、傷病者の呼吸が再開する(声をだす)、目的のあるしぐさ(手を払いのけるなどの動作)、もしくは救急隊が到着し引き継ぐまで中止せずに行いましょう。

- 傷病者の呼吸や意識が戻った場合、救急隊が到着するまで声かけをしたり、呼吸の観察をしましょう。再度、普段どおりの呼吸をしなくなったら心肺蘇生法を再開します。

- AEDが届いたらステップ7でAEDを使用します。

ステップ7 AEDを取り扱う!

- AEDが到着したら、心肺蘇生法を行いながら使用します。

- 傷病者の近くにAEDを置き、蓋を開け電源ボタンを押し、電源を入れて操作します。(蓋を開くと電源が入る機種もあります)

- 電源を入れると音声メッセージが流れるので指示に従って取扱います。基本の取扱いは以下のとおりになります。

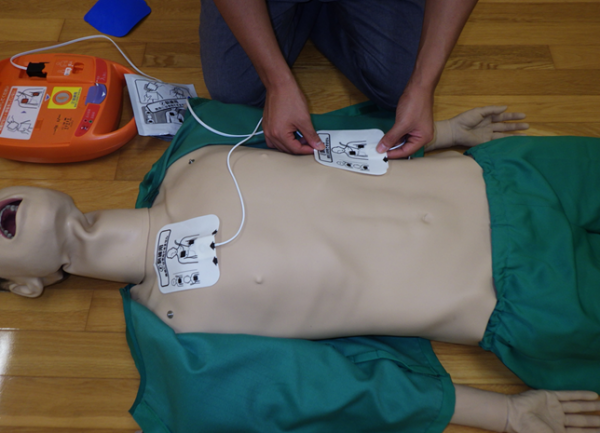

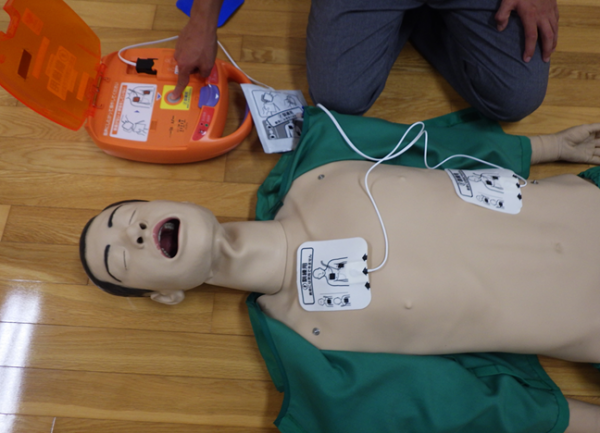

1:電極パッドを貼る

傷病者の衣服を取り除き、胸をはだけさせ、電極パッドに書いてあるイラストを参考に、傷病者の胸に密着させて貼ります。また、機種によっては、電極パッドのケーブルを接続するために、ケーブルのコネクタをAED本体に差込口(点滅している)に差し込むものがあります。

(注意)パッドを貼るときには以下のことに注意しましょう!

- 傷病者の体が濡れているときはタオルなどで拭き取ります。

- アクセサリーは電極パッドから遠ざけます。

- 心臓ペースメーカー等が体内に埋め込まれているときは、そこを避けて電極パッドを貼ります。

- 電極パットの貼る位置に貼り薬が貼ってある場合、薬をはがし、拭き取ってから電極パッドを貼ります。

- 成人に小児用パッドは使用しません。

2:AEDが心電図を自動解析

電極パッドを貼るとAEDの音声メッセージで「離れて下さい。心電図を調べていす。」などと流れます。AEDが自動で心電図の解析を行うので、解析中は傷病者に触らないよう周りに伝えましょう。

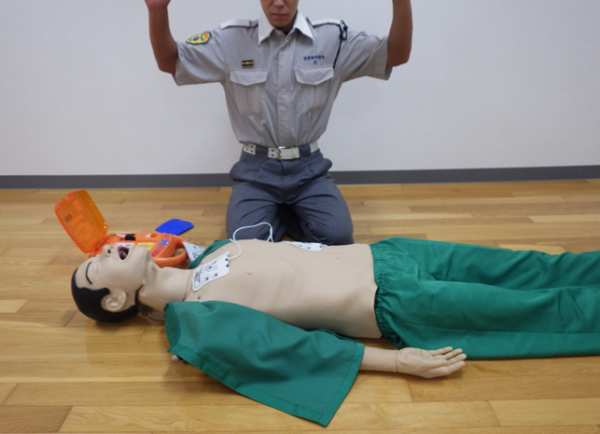

3:電気ショックを行う

電気ショックが必要な心電図の波形をAEDが判断すると充電が始まります。充電が完了するまで数秒かかります。

充電が完了すると「ショックボタンを押してください。」と音声メッセージが流れ、ショックボタンが点灯します。

ショックボタンを押すと電気が流れます。ボタンを押すときは必ず傷病者に誰も触っていないことを確認し、電気ショックを行うことを伝えましょう。

(注意)電気ショックが不要な心電図の波形をAEDが判断したら直ちに胸骨圧迫を再開します!

4:心肺蘇生法の再開

電気ショックを行ったら直ちに胸骨圧迫を再開します。電極パッドははがさず、AEDの電源も入れたままにします。

約2分おきにAEDが自動的に心電図の解析を行うので、AEDの音声メッセージに従いましょう。

普通救命講習会・救命入門コースの受講を

救急車が到着するまでに全国平均で約9分かかります。救急車が来るまで手をこまねいては、助かる命も助けられないことになります。そうならないためにも、そばに居合わせた皆さん一人一人が救命処置を行えるよう、心肺蘇生法やAEDの使用方法を身に付けておくことが大切です。ぜひ、普通救命講習会・救命入門コースを受講し、一人でも多くの命を助けましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 警防課

〒959-2003

新潟県阿賀野市安野町14番4号

電話:0250-62-0119(代表) ファックス:0250-63-8974

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2020年12月01日