秋の火災予防運動 ~STOP!ストーブ火災~

全国統一防火標語『急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし』

11月9日から1週間、全国で秋の火災予防運動が実施されます。

阿賀野市消防本部では市内の防火意識向上を目指してイベントの実施など広報活動を重点的に行います。特にこれからの季節に使用頻度が増えるストーブの取り扱いにスポットを当てて広報していくので、ご家族だけでなくご近所の方にも声をかけるなど、皆で注意しあいながら気を付けるポイントを確認していきましょう。

上のグラフを見てわかるとおり、新潟県では土地柄もありストーブが原因となった火災が非常に多く、冬季に火災が増加しています。では、これらの火災がどのように起きているのか、気を付けるポイントを見ていきましょう。

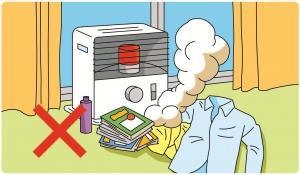

燃えやすい物は置かない

- 紙類や衣類、布団などを近くに置かない。

- スプレー缶は熱で破裂し、漏れたガスに引火することがあります。ストーブの近くには置かないようにしましょう。

- 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、消毒用アルコールを常備している方も多いと思います。アルコールは火気に近づけると引火しやすいため近くで使用しないこと。使用した手を火に近づけないように気を付けましょう。

洗濯物は干さない

- ストーブの上で洗濯物を干すのは絶対にやめましょう。

- カーテンや家具からも離して使用しましょう。

給油時にも気を付ける

給油する時、カートリッジタンクのキャップを締め忘れたり緩みによって灯油が漏れてストーブの火に引火して火災になることがあります。これは石油ストーブによる火災の原因第1位で、市内でも起きているものです。

給油する時は、必ず消火すること。タンクのキャップは確実に締まったことを確認する。これを習慣づけましょう!

※現在販売されている石油ストーブには、口金の安全が強化されたカートリッジタンクや給油時の自動消火機能など安全装置が装着されています。このような安全装置付きストーブへの買い替えも推奨します。

火を消す習慣を!

- 給油中は絶対に目を離さないようにしましょう。

- 誤ってガソリンを入れてしまい火災になることがあります。ガソリンは専用の携行缶に入れ、別の場所で保管しましょう。

- 劣化した灯油は異常燃焼などの原因になります。灯油は変質しやすいため、日の当たらない暗所でしっかりフタを締めて保管し、シーズン中に使い切り翌年に持ち越さにようにしましょう。

電気ストーブにも注意!

裸火を扱う石油ストーブと違い、電気ストーブは事故になりにくいと考えがちですが、実は全国単位でみるとストーブ火災の半分以上は電気ストーブによるものです。

原因は石油ストーブと同じく、可燃物の接触などが多いため、近くに燃えるものを置かないことが大事です。

正しい使い方と点検清掃を忘れず安全に使用し、音や臭いなどの異常があった場合はすぐにメーカーや販売店に相談しましょう。

その他にも!

これから寒い冬を迎えるにあたり暖房機器は必須でストーブを使っているご家庭も多いと思います。ストーブ火災のほとんどは不適切な使用方法や不注意が原因で起こっています。新潟の厳しい冬を暖かく安心安全に過ごせるように、今一度ご家庭で火の用心について声をかけあってみましょう。

※ページ内の写真の提供「製品評価技術基盤機構」

阿賀野消防フェアを行います!

11月9日(日曜日)

10:00~15:00

道の駅あがの

- キッズ消防士体験

- 消防グッズガチャ

- 消火器訓練コーナー

- 消防車、ごずっちょと写真撮影

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒959-2003

新潟県阿賀野市安野町14番4号

電話:0250-62-0119(代表) ファックス:0250-63-8974

メールフォームによるお問い合わせ

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2025年10月30日