○阿賀野市奨学貸付基金貸付規則

平成16年4月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市奨学貸付基金条例(平成16年阿賀野市条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 条例第11条の委任事務は、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(申込手続)

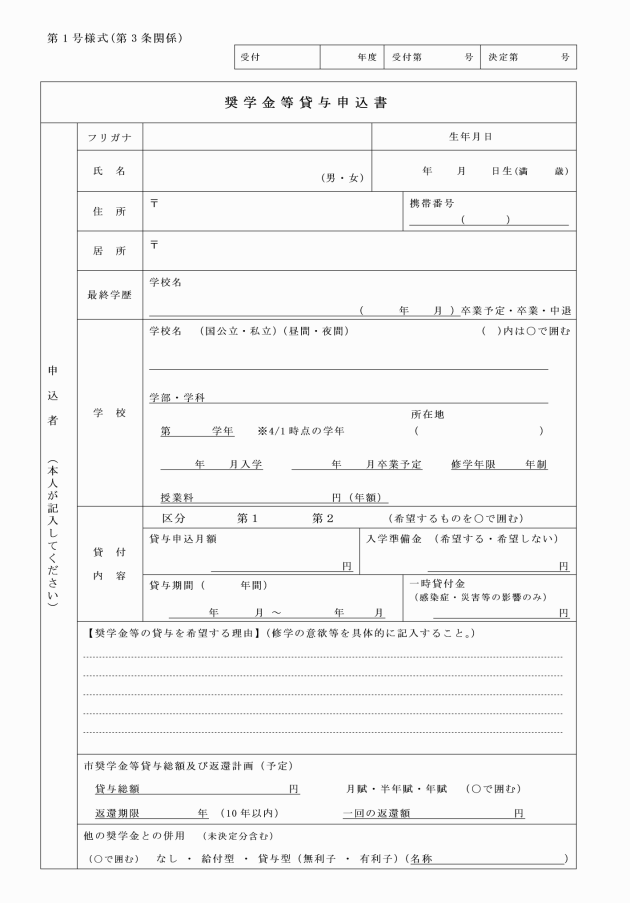

第3条 条例に基づく奨学金及び入学準備金(以下「奨学金等」という。)の貸付けを受けようとする者は、次の書類を所定の期日までに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 奨学金等貸与申込書(第1号様式)

(2) 在学証明書又は申込年度に在学していることが明記されている学生証の写し若しくは合格通知(証明)書の写し

(奨学生の採用)

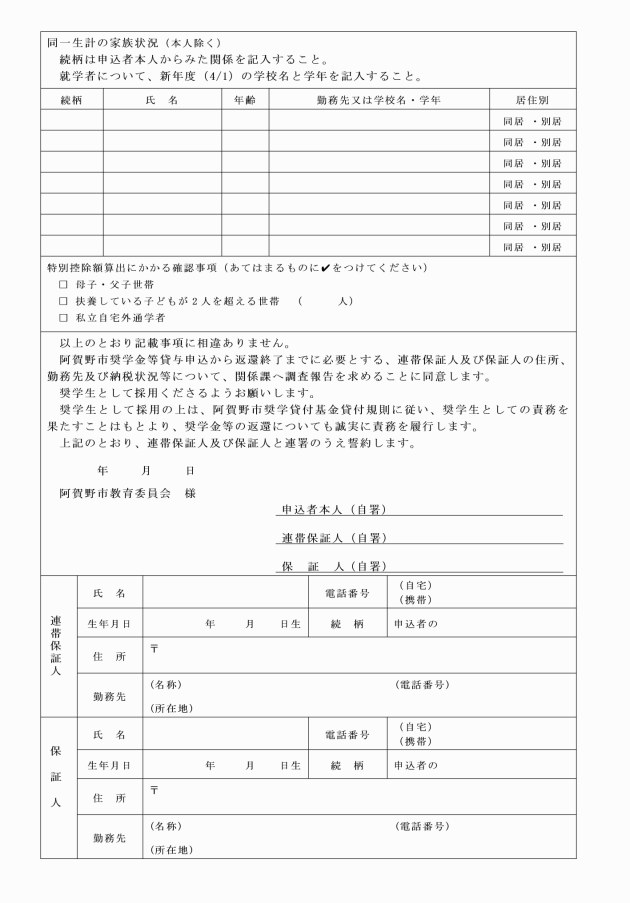

第4条 奨学金等の貸付けを受ける者の採用は、選考の上市長が決定する。

2 前項の選考を行うため、教育委員会に選考委員会をおく。

3 選考委員会は、行政関係課長及び教育委員会関係課長をもって構成し、教育長が主宰する。

4 奨学金等の貸付けを受ける者の採用を決定したときは、奨学金等貸付決定(却下)通知書(第2号様式)により保護者及び本人に通知する。

(奨学金等の貸付け)

第5条 奨学金等の貸付けは、6箇月分ずつ貸付する。ただし、初年度は12箇月分とする。

2 入学準備金の貸付けは、入学のため入学時に限り貸付する。

区分 | 貸付額 | 貸付期間 | |

高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)、専修学校の高等課程に在学する者 | 高等専門学校、専修学校の専門課程、短期大学、大学に在学する者 | ||

一時貸付金 | 100,000円 | 200,000円又は300,000円 | 申込み時に限る |

(誓約書)

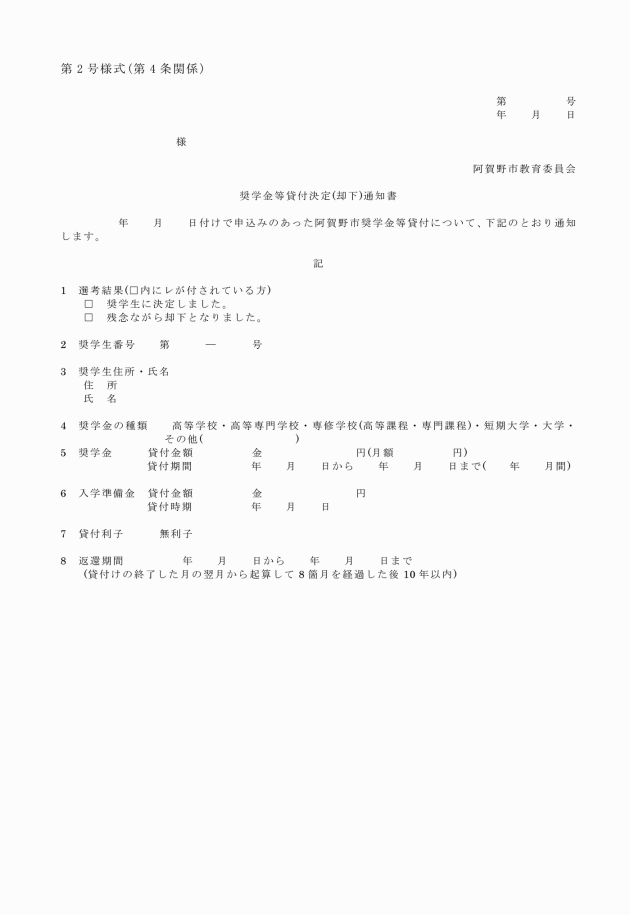

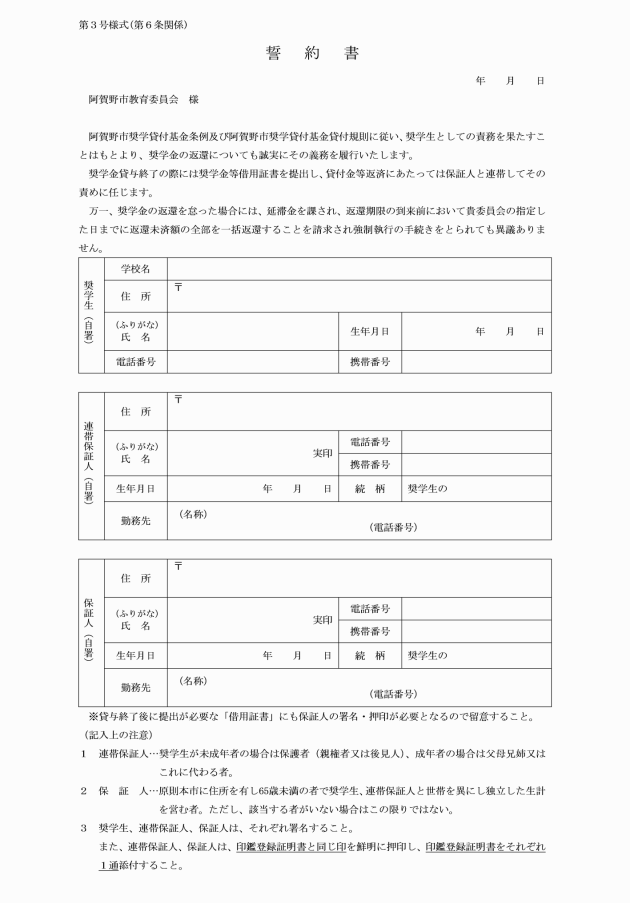

第6条 奨学金等の貸付けを許可された者(以下「奨学生」という。)は、通知を受けた日から直ちに連帯保証人及び保証人連署の誓約書(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(連帯保証人等)

第6条の2 連帯保証人は、奨学生が未成年者の場合はその保護者(親権者又は後見人)、成年者の場合は父母兄姉又はこれに代わる者でなければならない。

2 保証人は、原則本市に住所を有する65歳未満の者でなければならない。

3 連帯保証人及び保証人は、市区町村税の滞納がない者で、返済する資力を有するものでなければならない。ただし、保証人は、奨学生及び連帯保証人と世帯を異にし、独立した生計を営む者とする。

4 連帯保証人が第1項に該当しない場合において、他に親権者又は後見人となる者がいない場合は、4親等以内の成人の親族を連帯保証人にすることができるものとする。

5 保証人が第2項に該当しない場合において、他に保証人となる者がいない場合は、市長が認める者をもって、保証人にすることができるものとする。

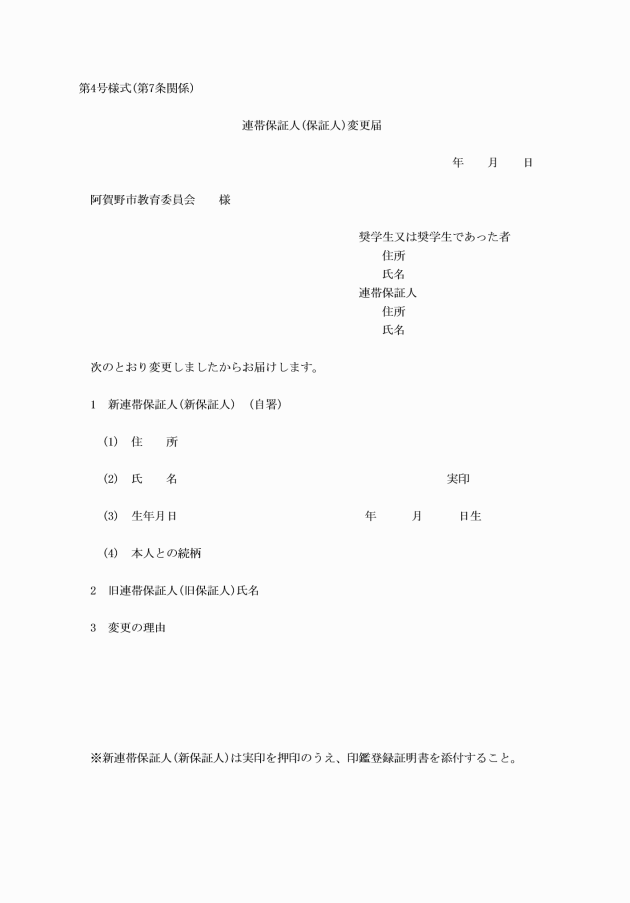

(連帯保証人又は保証人の変更届)

第7条 連帯保証人又は保証人が死亡その他の理由により資格を失い、又は教育委員会において不適当と認めその変更を命じたときは、直ちに別の連帯保証人又は保証人を定めて連帯保証人(保証人)変更届(第4号様式)を提出しなければならない。

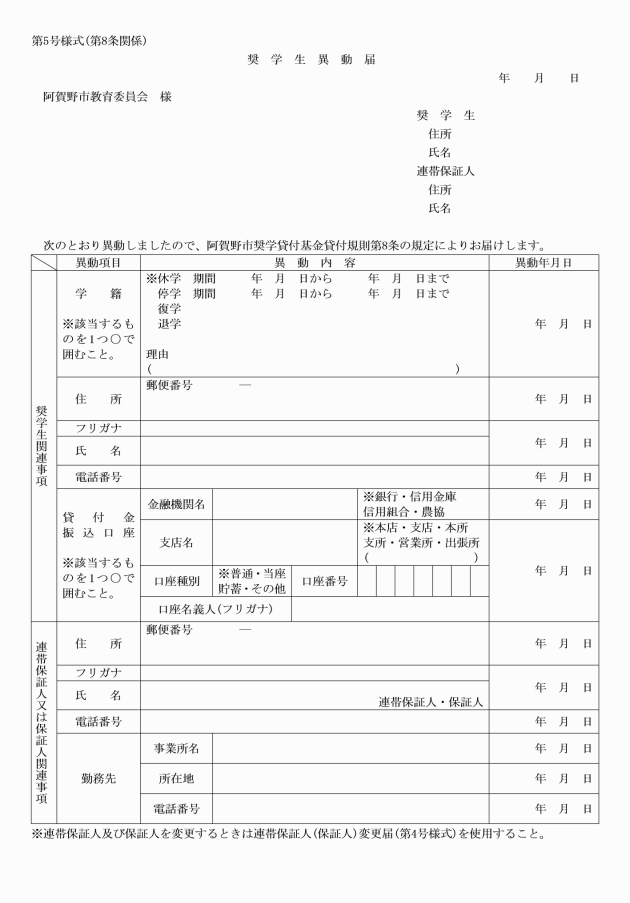

(1) 休学し、復学し、又は退学したとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 本人又は連帯保証人の氏名、住所その他貸付申請書の内容に変更があったとき。

(在学証明書の提出)

第8条の2 奨学生は、毎年度別に定める期日までに当該年度の在学証明書を市長に提出しなければならない。

(転学等による奨学金等の取扱い)

第9条 奨学生が転学したとき、学部を変えたとき、及び退学したときは、奨学金等を辞退したものとみなす。ただし、教育委員会が認めたものは、この限りでない。

(奨学金等貸付の休止、停止及び貸付期間の短縮)

第10条 奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席したときは、奨学金等の貸付けを休止する。

2 学業又は性行等の状況により教育委員会が補導上必要と認めたときは、奨学金等の貸付けを停止し、又は奨学金等の貸付期間を短縮することができる。

(奨学金等の復活)

第11条 奨学金等の貸付けを休止され、又は停止された者が、その理由が消滅し、在学する学校長を経て願い出たときは、奨学金等の貸付けを復活することができる。ただし、休止され、又は停止されたときから2年を経過したときは、この限りでない。

(奨学金等の廃止)

第12条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金等の貸付けを廃止する。

(1) 障がい等のために成業の見込みがなくなったとき。

(2) 奨学金等を必要としなくなったとき。

(3) 奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でなくなったとき。

(4) 在学する学校で処分を受け、学籍を失ったとき。

(5) 条例第4条に定める資格を欠くに至ったとき。

(奨学金等の返還)

第13条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けの終了した月の翌月から起算して8箇月を経過した後10年以内に奨学金等の全額を月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし、奨学金等はいつでも繰り上げて返還することができる。

(1) 卒業し、又は退学したとき。

(2) 奨学金等の貸付を廃止されたとき。

(3) 奨学金等を辞退したとき。

2 前項の割賦による返還金額の基準最低年賦額は、別に定める。

3 割賦の計算において、割賦された金額に百円未満の端数があるとき又はその割賦された金額の全額が百円未満のときは、その端数金額又はその全額は、すべて割賦された金額の第1回目の返還額に加算する。

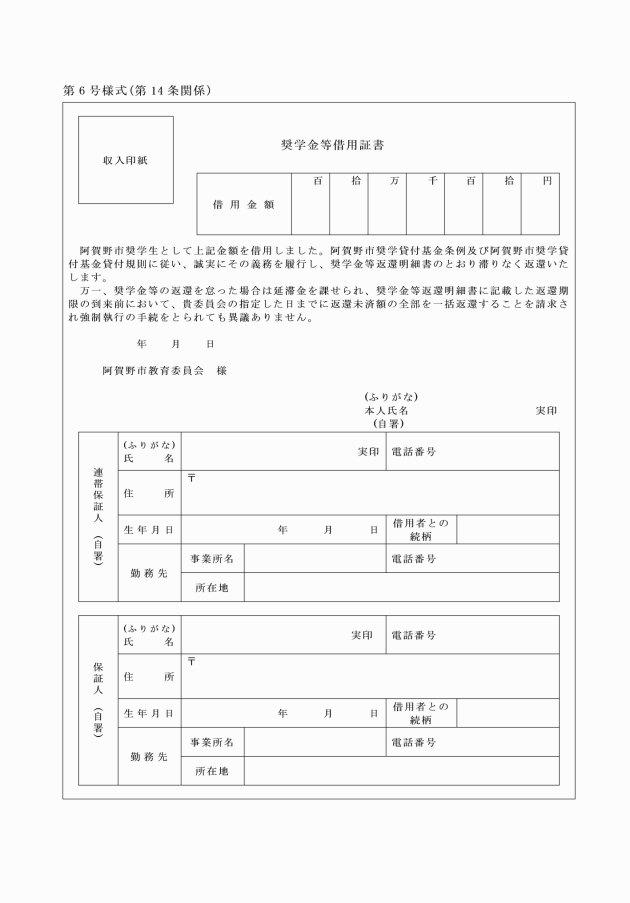

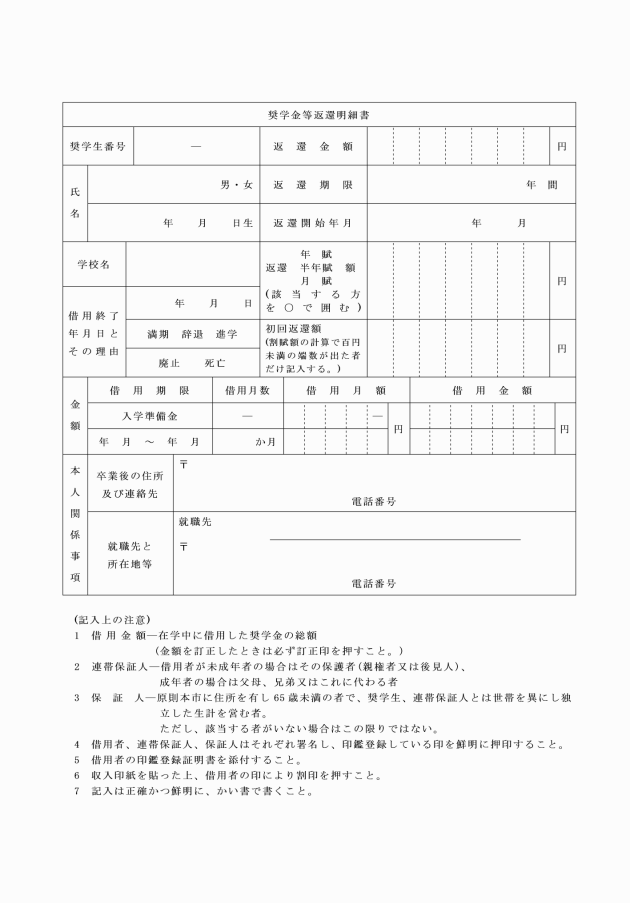

(借用証書)

第14条 奨学生は、卒業後に連帯保証人及び保証人と連署の上、奨学金等借用証書(第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生が卒業前に退学し、又は奨学金等を辞退し、若しくは奨学金等の貸付けを廃止されたときは、前項に準じて所定の期日までに奨学金等借用証書及び返還明細書を提出しなければならない。

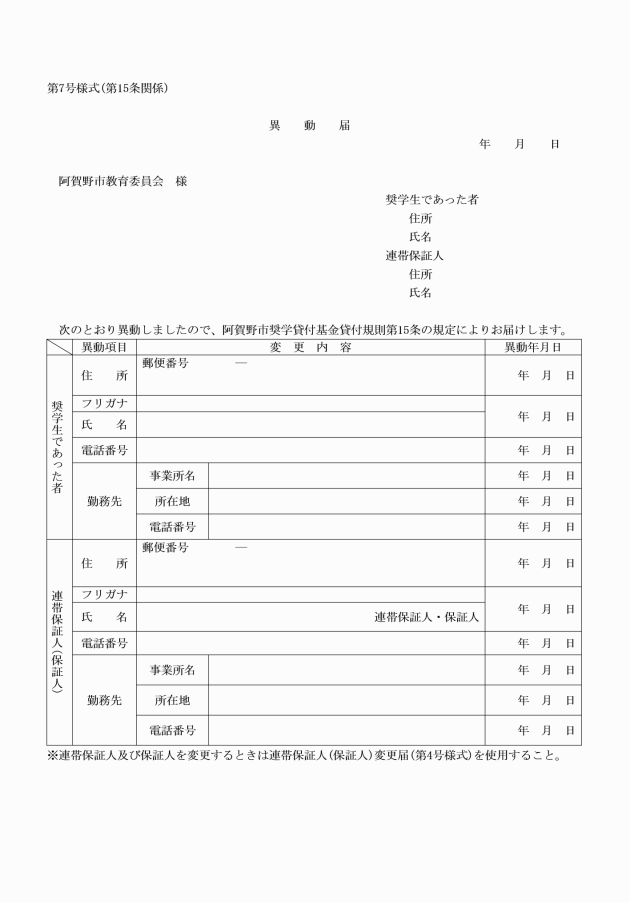

(奨学生であった者の異動届)

第15条 奨学生であった者は、奨学金等返還完了までの間、本人又は連帯保証人の氏名、住所その他借用証書(裏面奨学金等返還明細書を含む。)の内容に変更があった場合、異動届(第7号様式)により連帯保証人と連署の上直ちに教育委員会に届け出なければならない。

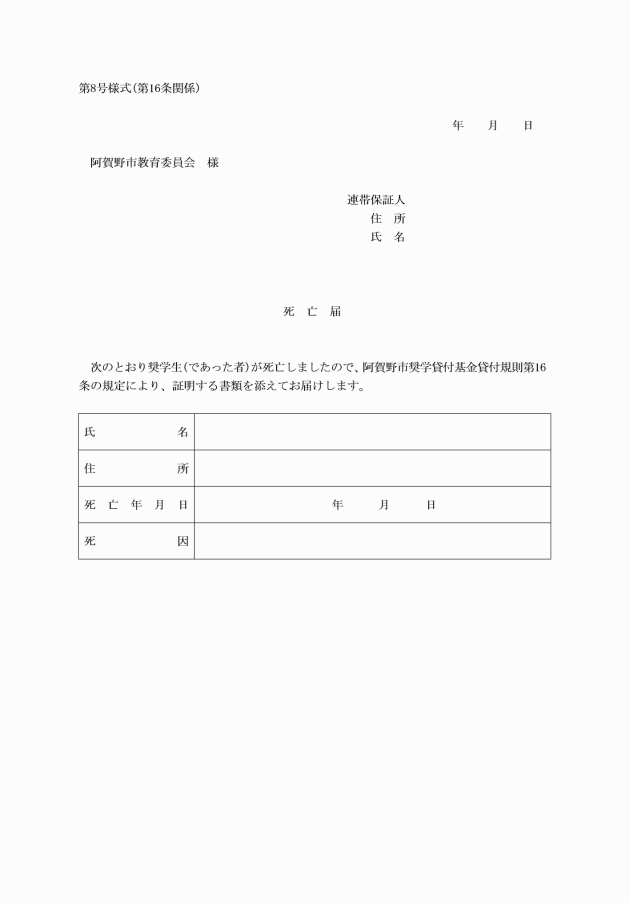

(死亡届)

第16条 奨学生が死亡したとき、又は奨学生であった者が奨学金等返還完了前に死亡したときは、連帯保証人は戸籍抄本等の証明書類を添えて直ちに死亡届(第8号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

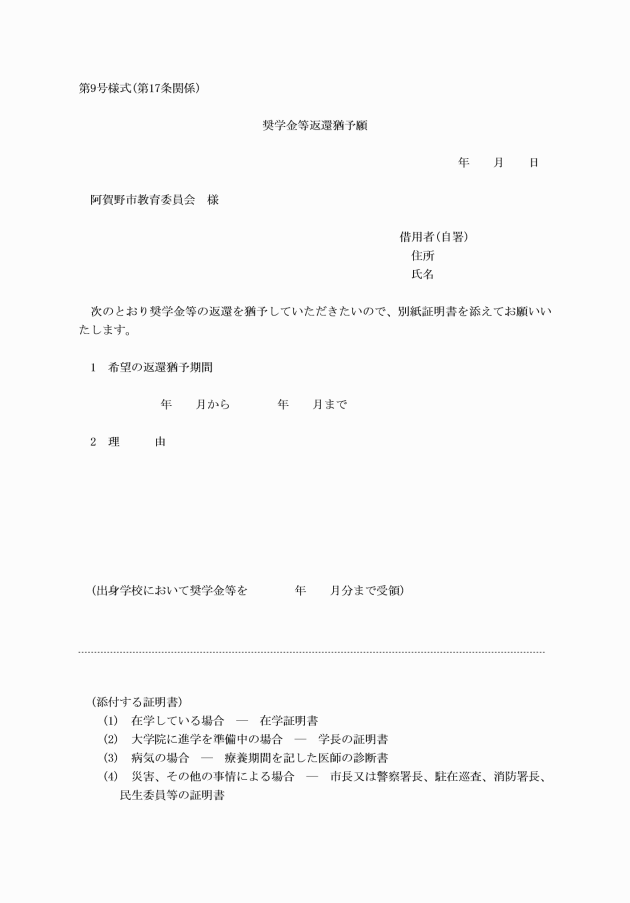

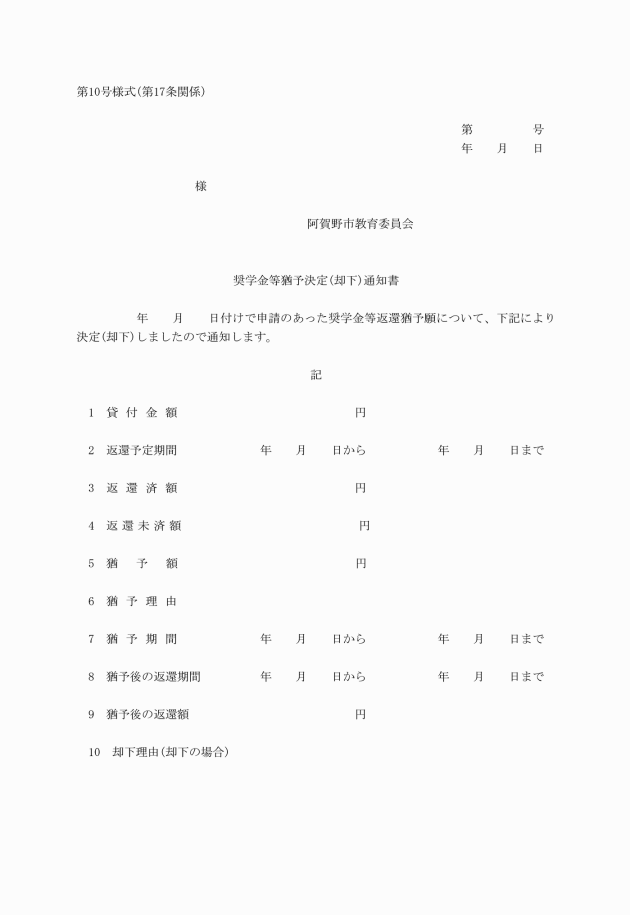

(返還猶予)

第17条 進学又は疾病その他正当な理由により教育委員会が奨学金等の返還を困難と認めた者には、願出により相当の期間その返還を猶予する。この場合において、奨学金等返還猶予願(第9号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

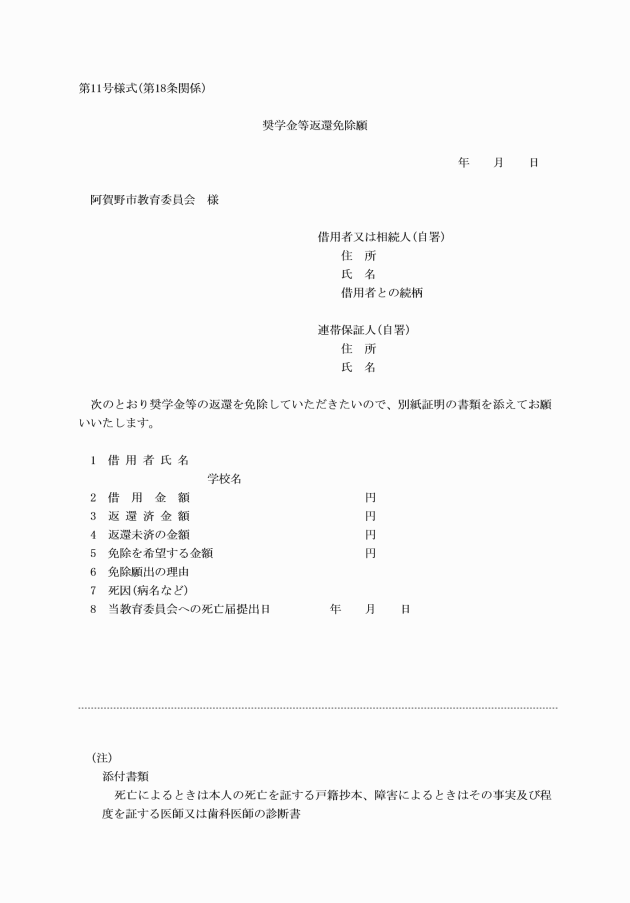

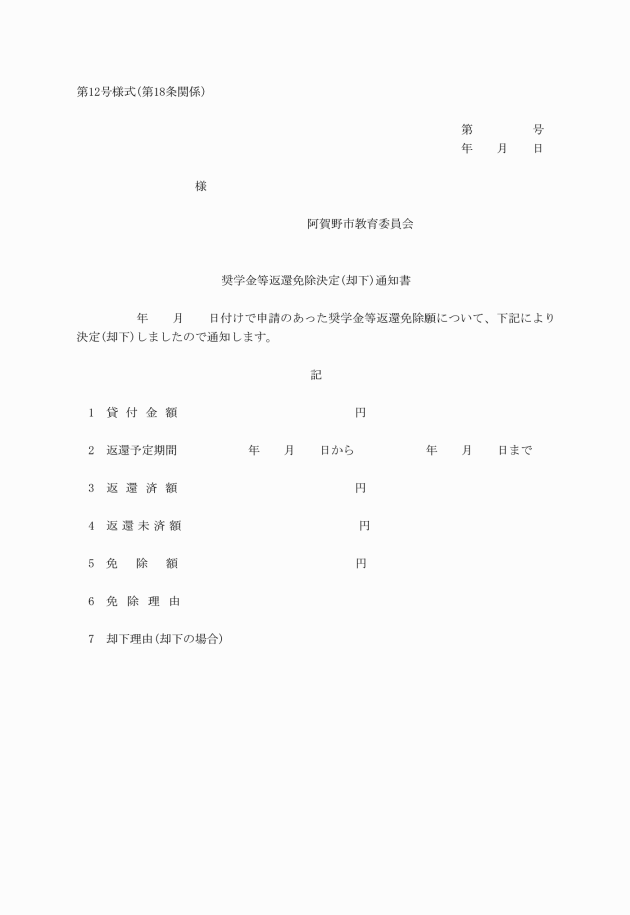

(返還免除)

第18条 奨学金等の返還について、奨学生又は奨学生であった者が連帯保証人又は保証人の責によらず死亡し、又は心身に著しい障がいを受け労働が困難になり生計維持の途を失った場合など、特別の事情があると市長が認めたときは、その奨学金等の返還未済額の全額又は一部について返還を免除することができる。この場合において、奨学金等返還免除願(第11号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(延滞金)

第19条 奨学生であった者が、正当な理由なく奨学金等の返還を怠ったときは、延滞金を徴することができる。

2 前項の延滞金は、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ滞納額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。ただし、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水原町丹治直吉記念野田奨学貸付基金の貸付規則(昭和42年水原町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附則(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第75号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

附則(平成26年規則第34号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

附則(平成28年規則第53号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

附則(令和2年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第26号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和6年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。