○阿賀野市消防本部防災計画

平成19年5月8日

消防本部訓令第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この計画は、阿賀野市地域防災計画に定める地震対策及び風水害対策の消防本部における基本計画を補完するもので、災害予防のための事前対策及び災害発生時の防災対策等について、消防職団員の効率的な活動を実施し、地域住民の生命、身体、財産の被害の防止、又は軽減することを目的とする。

第2章 地震対策

(地震の震度の想定)

第2条 地震災害は、一般に予知することが不可能であり、その被害は建物の損壊にとどまらず火災、山崩れ、地滑り、雪崩等による二次的災害もあり、また広域的被害をもたらすことが考えられ、この計画で想定する地震は、震度4以上とする。

(消防障害の想定)

第3条 地震により各種の被害が発生し、消防力が総合的に低下する次のような消防障害が想定されるため、事前対策及び警防対策を図るものとする。

(1) 火災及び救助事象の多発による消防力の分散

(2) 電話障害による通報、覚知及び出動等の遅延

(3) 道路、橋梁、建築物の損壊等交通障害による消防車両の走行困難

(4) 被災地孤立による災害応急活動の阻害

(5) 消防水利施設の損壊等による消火活動の阻害

(6) 消防施設及び機械の被災による消防力の低下

(災害予防措置)

第4条 火災等被害発生の未然防止及び軽減を図るため、次に掲げる予防措置を推進するものとする。

(1) 防火対象物の震災対策

防火対象物の関係者に対し次の事項の指導徹底を図るものとする。

ア 消防用設備及び火を使用する設備等の適正管理

イ 防災教育による出火防止及び防災教育の徹底

(2) 危険物施設の保安対策

石油、高圧ガス等危険物施設の関係者に対し、次の事項の指導徹底を図るものとする。

ア 位置、構造及び設備の適正管理

イ 貯蔵取扱いに係る安全体制の確立

ウ 施設配置等に地震対策の配慮

エ 化学消防体制の整備及び応援協力体制の確立

(自主防災組織の育成)

第5条 地域住民が自主的に防災活動を行う体制を確保するため、次に掲げる事項を推進し、自主防災組織の育成を図るものとする。

(1) 消火器等消防資器材の自主設置の促進

(2) 初期消火、救出救護及び避難誘導等防災訓練の実施

(3) 防災知識の普及及び啓発の促進

(4) 情報の収集及び伝達体制の確立

(災害予防広報)

第6条 市民の地震時の対策等防火意識を高揚するため、次により災害予防広報を実施するものとする。

(1) 地震時における市民の心得

(2) 過去における震災の教訓

(3) 防災訓練への積極的参加

(消防訓練)

第7条 消防訓練は、次に掲げる訓練を実施するものとする。

(1) 市総合防災訓練

消防機関は、この訓練想定による防災活動を行い災害時における防災活動の円滑化を期するとともに、防災関係機関相互の協力体制を強化し、併せて地域住民の防災思想の高揚を図るものとする。

(2) 消防機関防災訓練

この訓練は、消防機関が主催し、他の関係機関及び対象物関係者の協力を得て行うもので、災害対策技術の向上並びに参加者及び地域住民の防火思想の高揚を図るものとする。

ア 消防機関の防災訓練の参加機関は、消防本部、消防署、消防団とする。

イ 訓練の実施項目は、次に掲げるものとし、その全部又は一部について行うものとする。

(ア) 消防職、団員の招集及び部隊編成訓練

(イ) 通信統制訓練

(ウ) 初期消火、通報及び避難訓練

(エ) 火災防ぎょ訓練

(オ) 油流出等特殊災害対策訓練

(カ) その他必要とする消防対策訓練

(非常配備体制の発令)

第8条 地震発生時の消防配備体制は、自動的に非常配備体制とする。

(警防活動体制の確立)

第9条 非常配備体制と同時に、この計画に定めるところにより防災業務を行うものとする。

(1) 地震災害消防対策本部の設置

消防本部に地震災害消防対策本部(以下「消防対策本部」という。)を設置し、消防長が消防対策本部長となり、災害対策本部と連携を密にして、消防が行う防災活動全般の統括指揮に当たる。

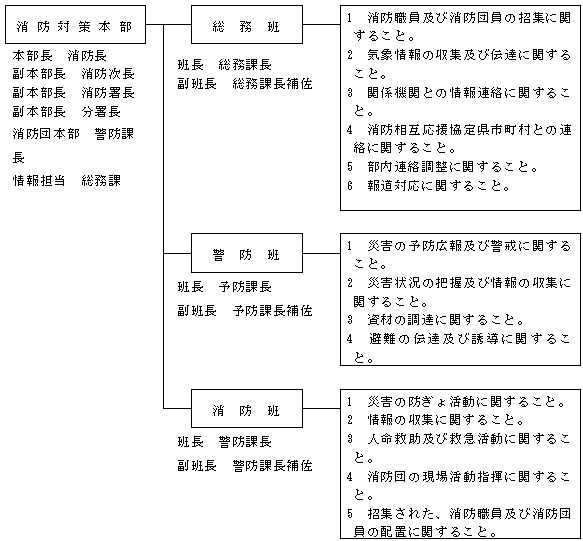

(2) 消防対策本部の組織及び分掌事務

消防対策本部の組織及び分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(3) 消防署の活動部隊編成

消防署の初動体制は、原則として当日勤務小隊の部隊編成によるものとし、災害に対応するため必要がある場合は、招集した職員をもって予備車等の部隊編成を行うものとする。

(4) 消防職員の招集及び参集

ア 消防職員の招集基準は次のとおりとする。

規模 | 体制 | 招集基準 |

震度4以上 | 第1招集 | 1 本部職員課長以上及び署長 2 分署長 3 当日非番及び公休中隊長 |

震度5弱以上 | 第2招集 | 1 本部職員 全員 2 当日非番小隊長 3 当日公休小隊長 4 当日非番小隊長は、自宅待機とし、必要に応じ消防長が招集する。 |

震度6弱以上 | 第3招集 | 全員 |

イ 招集の発令

招集基準規模の地震が発生した時は、消防長の事前命令とし、自動的に発令する。

ウ 参集の義務

職員は、地震が発生したときは、速やかに参集するものとし、参集場所は次のとおりとする。

エ 参集場所

(ア) 職員の参集場所は、原則として勤務署とする。

(イ) 河川の決壊、落橋、崖崩れ等により所属の勤務署に参集することが困難の場合には、直近の本署又は分署に参集するものとする。

(ウ) 招集時参集場所を指定されたときは、その参集場所に参集するものとする。

オ 参集時の留意事項は次のとおりとする。

(ア) 参集者の服装は、活動服とし、手袋、タオル、水筒、懐中電灯等防災活動に必要な用具をできるだけ携行するものとする。

(イ) 職員は、参集途上において現認した被害の状況又は聞知した情報を参集後直ちに上司に報告するものとする。報告のあった状況又は、所属の勤務署において記録しておくものとする。

カ 参集時職員の緊急処置

(ア) 参集途上において、火災又は要救助者の発生に遭遇したときは、遭遇した事故がまだ初期で適切に住民に活動させれば初期消火又は救助が可能と思われる場合は、消火又は救助作業を行った後、速やかに参集するものとする。

(イ) 分署に参集した職員のうちの上級者は、参集状況及び参集等を上司に報告するとともに、上司の指示を受け参集職員を指揮し、応急消防活動に従事するものとする。指示が受けられない場合は、連絡手段を講じ速やかに本署上司の指揮下に入るよう努めるものとする。

(情報収集活動による速報要領)

第10条 消防対策本部、本署及び分署は、全機能を集中して必要な情報を迅速かつ的確に収集して状況判断を行い、効率的な部隊運用を図るものとする。

2 署長は、情報収集した結果を記録するとともに、消防障害状況及び被害発生状況を時機を失うことなく、消防対策本部長に随時報告するとともに各種の活動内容を報告し、指示を受けるものとする。

3 消防対策本部は、署長から状況報告により、又は報告を求めて、災害情報を集計取りまとめるとともに、管内の被害状況及び消防部隊の活動状況を把握し、的確な部隊運用に努めるものとする。

(1) 各機関からの情報収集並びに本署及び分署への情報伝達

(2) 阿賀野市災害対策本部との情報交換

(地震発生時の措置)

第11条 地震発生と同時に、次に掲げる初動措置を取るものとする。

(1) 消防通信統制

通信指命業務は、有線施設の障害が発生した時は、無線通信によることとなるため、次の要領により速やかに消防通信体制を確立するものとする。

ア 無線統制

同時多発火災又は続発火災等における無線の混信防止及び、的確な消防活動を実施するため、無線統制を行う。

イ 無線統制の発令及び解除

(ア) 無線統制の発令及び解除は、次の用語によって行う。

a 「ただいまから震災時無線統制を行う。」

b 「○○日○○時○○分無線統制を解く。」

(イ) 無線統制の内容は次のとおりとする。

a 全移動局は、基地局からの呼出し以外一切の発信を禁止する。ただし、緊急重要事案のみの発信することができる。

b 緊急重要事案を発信する場合は、基地局の交信状況を考慮して行うものとする。

(2) 消防本部及び通信指令室の措置

ア 有線(指令回線)電話の試験及び通信可否を確認する。

イ 無線局の開局と試験及び機器異常の有無を確認する。

ウ 停電時、自家発電の稼動状況を把握し、庁舎照明及び各種通信器機等を即使用可能な状態に維持する。

エ 市災害対策本部に職員を派遣し、情報連絡に当たる。

オ 災害状況の把握及び情報の収集を行う。

カ 消防部隊の活動状況を把握する。

キ その他必要な事項

(3) 本署及び分署の措置

ア 有線(指令)電話の試験及び通信可否を確認する。

イ 無線局の開局と試験及び機器異常の有無を確認する。

(ア) 有線電話不通の署、所は、無線(移動局)を常時開局とする。

(イ) 無線による情報の傍受に努めるものとする。

ウ 非常電源を確保し、庁舎照明及び各種通信機等を維持する。

エ 車両の安全確保並びに行動不能車両の措置を行う。

オ 高所へ見張員を派遣し、火災の早期発見及び災害状況の収集に努める。

カ 管内の災害状況を把握(署員の見回り又は部外者から入手)する。

キ 本署及び分署内の火気点検並びにガス、電気、水道その他施設の点検を実施するとともに庁舎の保安に努める。

ク 広報車又は本署及び分署の拡声装置を利用して、出火防止その他必要な事項について広報する。

ケ 道路、橋梁に関する情報を収集し、消防隊等出動順路の確認を行う。

コ 車両に必要な消防資機材を増強積載する。

サ その他必要な事項

(4) 状況等の速報

署長は、前号に掲げる事項で確認、措置、状況収集等実施した結果を記録するとともに、消防長に速報するものとする。

(火災防ぎょ計画)

第12条 火災防ぎょ計画は次に掲げるものとする。

(1) 基本方針

火災防ぎょ活動は、市民の生命、身体の安全確保を基本とし、次の方針により行うものとする。

ア 人命の確保

火災と人身災害が同時に発生した場合は、消火活動と人命救助活動の緩急を十分考慮し、人命の安全確保を図るものとする。

イ 消火活動の優先

地震被害増大の要因は、二次的に発生する火災によることから、火災と他の災害が同時に発生した場合は、原則として火災防ぎょ活動を優先するものとする。

(2) 火災防ぎょは、次に掲げる原則により行うものとする。

ア 避難場所、避難経路確保の優先

延焼火災が多発し拡大した場合は、人命の安全を優先とした避難地、避難路確保防ぎょを行う。

イ 重要地域防ぎょの優先

同時に複数の延焼火災が発生した場合は、重要かつ危険度の高い地域を優先に防ぎょを行う。

ウ 消火可能地域防ぎょの優先

同地域に複数の延焼火災が発生した場合は、消火可能地域を優先に防ぎょを行う。

エ 市街地火災防ぎょの優先

(ア) 高層建物等、多数の消防隊を必要とする場合で他への延焼危険の少ない火災は、他の延焼火災を鎮圧した後に部隊を集結し、集中防ぎょを行う。

(イ) 大量危険物貯蔵施設又は大規模工場等その他多数の消防隊を必要とする火災の場合は、市街地に面する部分及び市街地の延焼火災の防ぎょを優先とし、それらを鎮圧した後に部隊を集結し、集中防ぎょを行う。

オ 重要施設防ぎょの優先

同時に複数の延焼火災が発生した場合は、次に掲げる重要施設を優先に防ぎょを行う。

(ア) 災害救護用物資の貯蔵施設

(イ) 医療救護施設

(ウ) 電気、ガス、水道及び電話等公共施設

(エ) 報道機関の施設

(オ) 災害対策実施機関の施設

(カ) その他本部長が指定する施設

(3) 部隊運用

地震時の部隊運用は、消防対策本部運用とする。ただし、初動時部隊運用は署運用とする。

ア 消防対策本部運用

消防対策本部は、被害状況に基づき本署及び分署の活動を調整し、状況に応じた部隊運用を行うものとする。

イ 本署及び分署別運用

署長は、火災等覚知した場合は、素早く状況判断を行い、部隊を運用するものとする。

(4) 火災防ぎょ隊の活動要領

ア 出動報告

各隊指揮者は、命令による出動であると否とを問わず出動する場合は、無線により署長に報告すること。

イ 出動途上の留意事項

(ア) 出火防止広報の実施

火災出動途上においても必要に応じて、住民に対し出火防止及び初期消火について広報すること。

(イ) 他の火災に遭遇した場合の措置

火災出動途上において他の火災を発見した場合、その状況が直ちに消火活動を行う必要があると判断されるときは、消火活動を行うとともに、その状況を署長に報告し、指示を受けること。

(ウ) 救助事象に遭遇した場合の措置

火災出動途上、人命救助事象を覚知した場合は、原則として付近住民に協力を求めるとともに、一部職員をこれに当たらせ火災現場に直行するものとし、その状況を署長に報告すること。

(エ) 交通障害等に遭遇した場合の措置

交通障害等により走行を阻害され適当なう回路がない場合は、その障害が短時間に排除可能なときは応急処置を講じて通行すること。

ウ 水利部署

(ア) 原則として消火栓以外の水利とする。ただし、周囲に適当な水利がないときは、消火栓を試用してみること。

(イ) 部署位置は次のとおりとする。

a 消防力が優勢な場合の水利部署は、努めて包囲できる位置とすること。

b 消防力が劣勢な場合の水利部署は、風向及び風速を考慮して火勢を阻止する側とすること。

エ 進入及び注水

(ア) 進入

a 余震を考慮し、原則として屋内進入は行わないこと。

b 避難場所、避難路確保の場合は、周囲の火流から避難者を保護するため、避難路に面する部分を優先すること。

c 重要防ぎょ施設がある場合は、これに画する部分を優先すること。

(イ) 注水

a 注水は、原則として大口径高圧放水とすること。

b 使用水量が不足するおそれがある場合は、火点外周の延焼面のみに注水し、延焼阻止を図ること。

オ 現場要務

(ア) 最先着隊指揮者は、火災建物の状況、人命危険、住民による消火活動、火勢維移の状況、消防効果及び他の火災を考慮し、防ぎょの要否を決定すること。

(イ) 現場指揮者は、火災状況から出動部隊のみで延焼防止が可能か否かを早期に判断し、延焼拡大のおそれのある場合は、署長にその状況を報告し応援を求めること。

応援を求める場合は、出動部隊の活動位置及び進入方面を明示すること。

(ウ) 各隊指揮者は、火災の状況、風向、風速により飛び火火災が発生すると判断された場合は、車載放送設備等により住民に飛び火の警戒と即時消火を指示するとともに、その状況を署長に報告すること。

カ 転戦

(ア) 転戦は、他への延焼危険がほぼなくなった時点とし、部分的な燃焼及び残火処理は、消防団員又は地域住民に行わせるものとし、転戦可能となった場合現場指揮者は、速やかに署長に報告し、転戦の指示を受けること。

(イ) 火災現場で防ぎょ活動中においても署長からの無線指令の傍受に努め、転戦命令が発せられた場合は、防ぎょ活動の有無を問わず速やかに転戦すること。

(ウ) 転戦その他防ぎょ活動上必要があるときは、他隊の資機材を緊急使用すること。

キ 延焼阻止線

(ア) 火災が拡大し大火災の様相を呈した場合は、延焼阻止線を決定し、消防力を集結して拡大防止を図ること。

(イ) 延焼阻止線が決定された場合、命令を受けた部隊は速やかに転戦し、大口径高圧放水による集中的防ぎょに当たること。

(ウ) 河川、鉄道、公園、空地、耐火建物を延焼阻止物とし、火流を阻止できる地物を有効に活用すること。

(5) 救急・救助活動要領

ア 救急・救助活動については、救急・救助事象の発生その他必要な情勢の収集に努めるとともに、関係機関と緊密な連絡のもとに迅速適切な活動を実施するものとする。

イ 救急活動

(ア) 救急運用は、消防対策本部の指令によるものとする。

(イ) 通信可能の有線電話、車載無線を活用し、又は市災害対策本部との情報連絡により病院その他医療機関並びに応急救護所の開設の状況を把握し、傷病者の受入れ体制等情報の収集に努めるものとする。

(ウ) 救急車による搬送は、救命の処置を必要とする傷者を優先とし、その他の傷者はできる限り自主的な処置を行わせるとともに、他の救護機関と連携の上救急活動を実施するものとする。

(エ) 救急隊長は、災害現場の状況を速やかに署長に報告し、必要な措置を構ずるものとする。

ウ 救助活動

(ア) 救助隊は、人命の救助活動を優先して実施するものとする。

(イ) 人的災害が甚大で特に救助隊に応援が必要な場合は、直ちに応急の救助隊を編成し、救助活動に当たるものとする。

(ウ) 散発的で小規模の救助行動は、消防団員又は付近住民の自主的な活動により行わせるものとする。

(消防団の活動)

第13条 消防団は、その全機能をあげて早期に活動体制を確立し、有効な火災防ぎょ、救出救助活動及び避難対策等を実施するものとする。

(1) 警防活動体制

ア 地震発生時の消防団配備体制は、自動的に非常配備体制とする。

イ 消防団は、管轄区域の住民等と協力して、自衛自守することを活動の主眼とする。

ウ 消防団員の招集及び参集

(ア) 招集は、消防団長の事前命令として、自動的に発令する。

(イ) 消防団員は、団員招集の発令があったと見なされる地震を覚知したときは、速やかに所属の消防分団器具置場に参集し、器具置場及び消防車等の安全確保に努めるものとする。

(2) 警防活動要領

ア 分団、部の活動

(ア) 拡声器、メガホン等を利用して火の始末、火気使用制限等出火防止の広報を行い、火災を発見したときは、機を失することなく付近住民の協力を求め、消火活動を行うものとする。

(イ) 家屋倒壊等による人命救助事象を発見したときは付近住民の協力を求め、救出活動を行う。また、傷病者等が発生した場合は、付近住民の協力を要請して、最寄りの医療機関へ搬送するとともに、その状況を消防対策本部へ報告するものとする。

(ウ) 災害現場活動は、消防署隊と相互に協力して防ぎょ活動を行い、消防署隊が作戦上転戦命令により転戦する場合は、災害現場における事後処理を行うものとする。

(エ) 消防対策本部の命令を受けたときは、管轄区域外に出動し、災害防ぎょ活動に当たるものとする。

(オ) 避難勧告の指示があった場合は、避難方向、避難場所等を付近住民に周知徹底するとともに安全な避難誘導に当たるものとする。

(カ) 分団長は、連絡員を定め、本署及び分署と分団との連絡に当たらせるものとする。

(キ) 分団長は、分団区域内の被害の概要を消防対策本部に速報するとともに、分団の警防活動状況等について重要事項を記録し、事後文書により消防団長に報告するものとする。

(応援部隊運用要領)

第14条 消防長は、他市町村等消防機関から応援を受けたときは、当該消防機関(以下「応援部隊」という。)の担当防ぎょ地を指定するものとする。

(1) 応援部隊の現地運用は、次によるものとする。

ア 受援地の現場指揮者は、応援部隊に対し、現場状況並びに防ぎょ上の留意事項等の説明を行った後、担当部署を指示するものとする。

イ 受援地の現場指揮者は、応援部隊の活動について、消防対策本部に報告するものとする。

(2) 応援部隊の任務は、次のとおりとする。

ア 主として延焼阻止線の防ぎょ、重要かつ危険度の高い地域の防ぎょ及び水利補給等の防ぎょ支援を行う。

イ 主として水災拡大防止作業及び水防資材運搬補給作業の支援を行う。

(3) 緊急消防援助隊受援計画に基づき、応援部隊の受入れと円滑運用を図るため消防対策本部は、応援部隊連絡員を指名するものとし、連絡員に次に掲げる事項を担当させるものとする。

ア 応援部隊の指定集結地到着時刻を考慮して待機し、応援部隊到着時は、人員、装備及び指揮者を確認の上、指示された現地に誘導するとともに、活動中の連絡確保に当たること。

イ 応援隊の給食の支給及び休憩場所の準備等に関すること。

(避難活動)

第15条 避難活動要領は、次に掲げるものとする。

(1) 避難のための応急活動は、人命の安全確保を主眼とした活動とする。

(2) 避難活動は、原則として次に掲げるところにより行うものとする。

ア 避難活動は、市災害対策本部の指令を受けて行う。

イ 消防隊の出動は、消防対策本部の特命出動とする。

(3) 消防長は、指令(市長に委任された場合も含む。)を受けたときは、要避難地区に出動の消防隊現場指揮者に命じて、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立ち退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、避難のための立ち退きを指示するものとする。

(4) 避難勧告又は避難指示の発令があった場合、要避難地区に出動した消防隊はあらゆる広報設備を活用して伝達を行うものとし、伝達事項は、次に掲げるとおりとする。

ア 避難の勧告又は指示の理由

イ 避難先及びその場所

ウ 避難路

(5) 現場指揮者は、現場対策本部及び警察官等との連絡を密に情報の収集に努め、消防隊による避難誘導は、次の要領で行うとともに、その状況等を消防対策本部へ報告するものとする。

ア 道路の浸水、橋梁の損壊を考慮し、避難方向、指定避難場所(市立の小、中、高等学校)等を広報し、傷病者、老人、幼児を優先的に避難させること。

イ 指定避難場所へ行けない事態急迫のときは、高地で広場のある場所、又は付近の鉄筋コンクリート造3階以上を避難場所に当てること。

ウ 避難のため必要があるときは、舟車の調達等資機材を配置して行うこと。

エ 避難時に、次に掲げる安全指導の広報を行うものとする。

(ア) 火災及び盗難の予防措置を講ずるとともに、携行品は、最小限にとどめること。

(イ) 原則とし、徒歩による避難であること。

(ウ) 狭い路地、塀ぎわ、崖下、川べり等に近寄らないこと。

(エ) 流言飛語により混乱がおこりやすいので、ラジオ放送等から正しい情報を得るよう努めること。

(警戒区域等の設定)

第16条 消防長は、生命又は財産を保護し、又は消防活動の確保を図るため必要に応じて火災警戒区域又は消防警戒区域を設定し、その区域内における火気の使用禁止、災害対策に従事する者以外の者の退去、出入りの禁止又は制限をするものとする。

(事後対策)

第17条 消防長及び消防団長は、災害対策が進ちょくして非常事態を排除し、情勢が小康を確保した場合は、状況により非常配備体制の一部解除、又は全部を解除発令するものとする。

第18条 消防対策本部は、市災害対策本部の廃止をもって解散するものとする。

第19条 災害の情勢等を見極め、速やかに事後処理体制に移行し、消防施設、消防機械及び消防水利の被害応急復旧整備を図るとともに、火災等の原因及び損害の調査等必要な消防事務の遂行に当たるものとする。

第20条 各所属長は、所属における災害応急活動状況等をまとめ、文書により消防長に報告するものとする。

第21条 消防本部、消防署は、所掌事務が、迅速、確実に処理されるよう全力をあげてこれに当たらなければならない。

第3章 風水害対策

(任務)

第22条 消防長は、災害の発生又は発生するおそれのある場合、災害対策及び阿賀野市地域防災計画に基づいた活動指令を行うものとする。

(予備警戒体制の発令)

第23条 大雨、洪水、強風、風雪の各注意報の発令又は、次の観測値に達した場合予備警戒体制をとるものとする。

種別 | 発令基準 |

大雨 | 1 1時間降雨量が20mmを超えた場合又は、超えると予測される場合 |

洪水 | 1 1時間降雨量が20mmを超えた場合 2 阿賀野川河川事務所満願寺観測所の水位観測値5.80mを超え、又は超えると予想されるとき。 3 東北電力揚川ダム操作規定による、洪水警戒体制が発令されたとき。 |

強風 | 1 平均風速が15m/sを超えると予想される場合 |

その他 | 1 阿賀野市災害対策本部から要請があった場合 |

管内は、本署及び分署の気象観測値を参考とする。

(消防対策本部の設置)

第24条 消防長は、大規模な風水害の発生又は発生するおそれのある場合において、消防本部に消防対策本部を設置し、防災活動の指揮をとる。

(管内の巡視)

第25条 予備警戒体制の発令により、警戒巡視に出動するものとする。

巡視個所は次のとおりとし、調査状況は消防災害対策本部及び阿賀野市災害対策本部に報告するものとする。

種別 | 巡視地域 | |

大雨洪水 | 阿賀野川 | 小松、渡場、砂山、千唐仁、水ヶ曽根、嘉瀬島、乙金渕 |

安野川水系 | 大室、宮島、大野地、百津町、山口町、小里、曽郷、乙金渕 | |

都辺田川水系 | 丸山、都辺田、中山、篭田、福永 | |

小里川 | 前山、関屋、下の橋、小里 | |

折居川 | 折居、上一分、山倉新田 | |

大荒川 | 羽黒 | |

市内全域 | 災害危険個所 | |

強風 | 市内全域 | |

(情報収集)

第26条 消防長は、各地域の現場状況を把握し、関係機関に伝達するものとする。

(招集)

第27条 消防職員の招集基準は次のとおりとする。

体制 | 招集基準 | 招集者 |

第1招集 | 1 大雨、洪水、強風、風雪の各注意報の発令により、被害の発生が予想されるとき。 2 消防長が必要と認めたとき。 | 1 本部職員課長以上及び署長 2 分署長 3 当日非番及び公休中隊長 |

第2招集 | 1 大雨、洪水、強風、暴風雪の警報の発令により、被害の発生が予想されるとき。 2 消防長が必要と認めたとき。 | 1 本部職員全員 2 当日非番小隊長 3 当日公休小隊全員 4 当日非番小隊は、自宅待機とし、必要に応じ消防長が招集する。 |

第3招集 | 1 市内全域にわたって、災害発生のおそれがあるとき又は被害が甚大と予想されるとき。 2 災害が発生し、災害時における新潟県相互応援協定又は、緊急消防援助隊に基づく要請が予想されるとき。 3 消防長が必要と求めたとき。 | 全員 |

第28条 職員は、招集が発令されたときは、速やかに参集するものとし、参集場所は次のとおりとする。

(1) 職員の参集場所は、原則として勤務場所とする。

(2) 河川の決壊、落橋、崖崩れ、潅水、道路の損壊等により所属の勤務場所に参集することが困難の場合には、直近の本署及び分署に参集するものとする。

(3) 招集時、参集場所を指定されたときは、その参集場所に参集するものとする。

(水災防ぎょ要領)

第29条 水災防ぎょ要領は次に掲げるものとする。

(1) 水災に対し、消防本部、消防署及び消防団の部隊(以下「水災現場の消防機関」という。)の応急活動は、人命救助を優先に、住民の安全避難を主眼とした活動とする。

(2) 水災防ぎょは、原則として、次に掲げるところにより行うものとする。

ア 水災防ぎょは、市災害対策本部の指令を受けて行う。

イ 水災の状況が市民の生命に危険を及ぼすおそれがあるときは、直ちに安全避難の確保に努めるものとする。

ウ 水災現場の消防機関の長は、現地対策本部等との連絡を密に情報の収集に努め、現場の被害状況並びに応急活動状況等を消防対策本部へ報告するものとする。

エ 水災防ぎょ中において、火災等が発生したため新たに消防対策本部から指令を受けた部隊は、転戦し、火災防ぎょ等に当たるものとする。

オ 水災に係る人命救助が効果的に行われるよう、救助資器材の整備に努めるものとする。

(消防団の活動)

第30条 消防団は、その全機能をあげて早期に活動体制を確立し、有効な風水災害の防ぎょ、救出救助活動及び避難対策等を実施するものとする。

(消防団員の招集)

第31条 消防団の招集は、阿賀野市消防団火災出動計画の通信連絡系統をもって招集する。ただし、消防団は管轄する地域において災害が発生し又は、災害が発生する恐れがある場合、消防団長の事前命令として、自動的に発令する。

(出動報告)

第32条 参集した分団・部の長は、消防団長に出動車両、参集人員並びに活動内容を速やかに報告するものとする。

(消防団の活動)

第33条 消防団員は、次のとおり活動に当たるものとする。

(1) 水防活動

水防工法により越水、漏水、法面崩壊、決壊などの防止に当たる。

(2) 救助活動

家屋の浸水、土砂崩れ等人命救助事象を発見したときは、付近住民の協力を求め、救出活動を行い、傷病者等発生した場合は、付近住民の協力を要請して、最寄りの避難所又は、救護所で応急処置を行い、消防対策本部へ救急車の要請をするものとする。また、救出困難のときは直ちに消防対策本部へ救助出動の要請をするものとする。

(3) 避難誘導

市災害対策本部の指令で、避難勧告の指示があった場合は、避難方向、避難場所等を住民に周知徹底するとともに安全な避難誘導に当たるものとする。

(4) 消防署隊への協力

現場活動は、消防署隊と相互に協力し活動を行い、消防署隊が他災害現場に出場命令を受け転戦する場合は、災害現場における事後処理を行うものとする。

(5) 消防団長等は、災害の発生した管轄分団に対し、他地域の団員に応援を要請し、被害の軽減に努める。

(事後対策)

第34条 消防長及び消防団長は、災害対策が進ちょくして非常事態を排除し、情勢が小康を確保した場合は、状況により非常配備体制の一部解除、又は全部解除を発令するものとする。

(消防対策本部の解散)

第35条 消防対策本部は、市災害対策本部の廃止をもって解散するものとする。

(事後処理対策)

第36条 災害の情勢等を見極め、速やかに事後処理体制に移行し、消防施設、消防機械及び消防水利の被害応急復旧整備を図るものとする。

第37条 各所属長は、所属における災害応急活動状況等をまとめ、文書により消防長に報告するものとする。

第38条 消防本部、消防署は、所掌事務が、迅速、確実に処理されるよう全力をあげてこれに当たらなければならない。

附則

この訓令は、平成19年5月8日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附則(平成26年消防本部訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和4年消防本部訓令第6号)

この訓令は、令和4年8月26日から施行し、改正後の阿賀野市消防本部防災計画の規定は、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和6年消防本部訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

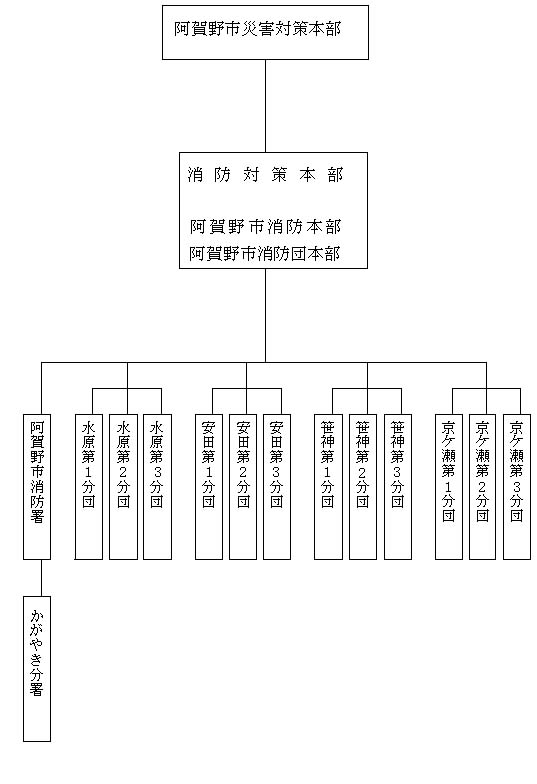

図1

活動組織体制