○阿賀野市消防署火災警防規程

平成16年4月1日

消防本部訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事前対策(第3条・第4条)

第3章 火災発生時の警防対策

第1節 招集及び応援要請(第5条・第6条)

第2節 部隊の編成及び任務(第7条―第10条)

第3節 出動(第11条―第13条)

第4節 警戒(第14条)

第4章 通信(第15条)

第5章 火災防ぎょ

第1節 出動(第16条―第18条)

第2節 現場活動(第19条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、各種火災を防ぎょし、警戒し、被害を軽減するため、組織及び施設の機能を十分に発揮するために必要な事項を定めるものとする。

(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要性がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするものをいう。

(2) 通常火災 通常の出動体制で対応できる火災をいう。

(3) 特殊火災 発生場所や燃焼対象が著しく特殊な火災であって、特別な対策及び防ぎょ行動を必要とする別表第1(特殊火災)に定める火災及び消防長、署長又は中隊長(以下「消防長等」という。)が特殊火災と認めた火災をいう。

(4) 火勢鎮圧 火勢が消防隊の制ぎょ下に入り、拡大の危険がなくなった状態をいう。

(5) 残火処理 火勢鎮圧後残り火を点検処理し、鎮火に至るまでをいう。

(6) 鎮火 現場の最高指揮者が再燃のおそれがないと認定した状態をいう。

第2章 事前対策

(警防計画)

第3条 消防長は、次に掲げる計画を策定するものとする。

(1) 消防危険区域警防計画

(2) 消防特殊建物警防計画

(3) 強風時における消防活動計画

(4) その他の警防計画

(訓練計画)

第4条 署長は、火災に対する消防機関の役割を十分に果たすことができるように訓練計画を作成するものとする。

第3章 火災発生時の警防対策

第1節 招集及び応援要請

(招集)

第5条 火災発生時に必要な人員を確保するために職員を招集するものとする。

2 参集場所は、原則として本署又は分署とするが、状況に応じ災害現場とする。

3 職員の招集方法は、別表第2(非番員の招集表)により行うものとする。

(応援要請)

第6条 応援要請は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、別表第3(応援協定等一覧表)により行うものとする。

第2節 部隊の編成及び任務

(部隊の編成)

第7条 火災発生時における部隊の編成を別表第4(出動隊編成表)により行うものとする。

(消防活動等)

第8条 消防活動を行うにあたり、火災現場の指揮統制を図るため、現場に最高指揮者を置き、統括指揮を行うものとする。

2 最高指揮者は、消防活動方針を決定して、状勢に適応する部隊配置を定め、必要と認めるときは、消防部隊、資器材等の応援要請並びに現場通信の適切な運用等の措置を講じるとともに、効果的な現場広報等を行い、現場における消防隊が、最大の活動効果をあげられるよう努めるものとする。

3 消防活動の体制及び運用は別表第5のとおりとする。

第9条 消防活動は、人命を第一とし、消火活動は延焼拡大阻止を主眼とする。

(広報員)

第10条 広報員は、付近住民の危険防止を広報するとともに、消防隊の活動状況を把握するものとする。

2 広報員の指揮は総務課長が行い、総務課長不在の場合は、上席者がこれに当たる

第3節 出動

(出動)

第11条 出動は、別表第4(出動隊編成表)の区分により出動するものとする。

(応援出動)

第12条 応援出動は、別表第6(応援協定等出動表)により出動するものする。

(火災と紛らわしい通報等に対する出動)

第13条 火災と紛らわしい次の通報を覚知したとき、又は危険排除のため消防長が認めたときは、1個分隊出動するものとする。

(1) 警備保障会社からの通報

(2) ガス漏れ事故

(3) その他

第4節 警戒

(警戒)

第14条 警戒は、次によるものとする。

(1) 火災警報発令時及びこれに準ずる気象状況下の場合は、警戒広報を行う。

(2) 年末に警戒広報を行う。

(3) 各種団体等からの出動要請による煙火打ち上げ、祭り行事等の警戒を行う。

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長等が警戒の必要を認めたとき。

第4章 通信

(通信体制)

第15条 通信指令員は、火災を覚知したとき、出動指令、招集及び関係機関への連絡を次により行うものとする。

(1) 出動指令は、火災出動信号、無線及び庁内放送により行う。

(2) 招集は、別表第2(非番員の招集表)により行う。

(3) 関係機関への連絡は、緊急通信指令施設の順次指令装置又は別表第7(関係機関火災連絡表)により行う。

(4) 災害自動案内電話により住民への情報の提供を行う。

2 通信指令員は、緊急通報の覚知、出動指令及び一般加入電話の取扱いについては、迅速かつ適確に処理しなければならない。

3 通信指令員は、火災を覚知した場合、次により必要な事項を聴取し、出動指令を行うものとする。

(1) 覚知時の聴取内容

ア 火災の種別(建物、林野、車両、危険物等)

イ 発生場所(町村名、地区名、世帯主及び目標物)

ウ 状況(火災規模、逃げ遅れ者の有無等)

エ 通報者(通報者の氏名及び通報電話番号)

(2) 指令方法

指令施設より火災出動信号を発し、火災種別、発生場所、目標等を一斉放送及び出動指令書により指令する。

第5章 火災防ぎょ

第1節 出動

(出動時の着装)

第16条 火災出動時は、防火衣及び空気呼吸器の着装を原則とする。ただし、小隊長が必要でないと認めた場合は、着装しないことができる。

(出動順路)

第17条 出動順路は、迅速に火災現場に到着するために、広い道路又は至近な道路を選定する。

(出動途上と状況報告)

第18条 出動途上機関員は、安全かつ迅速に現場到着ができるよう努めなければならない。

2 小隊長は、出動途上の望見状況、新たに知り得た情報及び現場到着時の状況を本部に報告する。

第2節 現場活動

(水利部署)

第19条 水利部署にあっては、次による。

(1) 先着隊は、火点直近の確実に使用可能な水利に部署する。

(2) 後着隊は、先着隊の支障とならないように水利部署する。

(3) 現場到着時火煙を認めない場合でも、必ず水利部署する。

(人命検索)

第20条 小隊長は、人命検索を最優先とし、要救助者の有無について情報を収集、避難の完了を確認するまでは、要救助者があるものとして行動するものとする。

(筒先配備)

第21条 筒先配備は延焼防止を主眼とし、次により行うものとする。

(1) 火災初期から火災中期までは空気呼吸器を着装し、屋内進入を原則とする。

(2) 木造建物は、背面及び両側面全面の包囲態勢を取る。

(3) 耐火建物は、2箇所以上の開口部に筒先を配備し、吸気側から攻撃し、排気側は警戒に当たり、注水は指揮本部又は上席者の指示による。

2 要救助者があると認められる場合は、検索救助の援護注水を優先に行う。

3 消防力が集結するまでは、風向、周囲の建物等を考慮し、風下及び延焼危険面に集中配備する。

(水損防止)

第22条 消火に当たっては、過剰注水の防止及び資器材の活用を図り、水損防止に努める。

(残火処理)

第23条 残火処理については、残火処理実施要綱(別紙1)に基づき行うものとする。

(現場保存)

第24条 現場保存は、財産の保護を主眼とするとともに、火災の原因調査を容易にするため、可能な限り火災現場を火災直前の状態に保つよう努めるものとする。

(現場引揚げ)

第25条 署長は、鎮火報を発令した時点で、速やかに消防隊の引揚げを命ずるものとする。

2 消防隊は、引揚げに当たっては、次により行う。

(1) 任務分担により点検する。

(2) 人員又は機械器具に異常が認められた場合は、速やかにその状況を署長に報告し、指示を受ける。

(引揚げ後の整備)

第26条 消防隊は、帰署後直ちに機械器具の点検及び使用資器材の整備を行い、次の出動に備える。

(検討会の実施)

第27条 消防長等は、火災防ぎょ技術向上のため、次の各号のいずれかに該当する場合は、全職員を対象とした火災検討会を実施するものとする。

(1) 住宅火災で全焼した場合

(2) 建物火災で、延べ面積100平方メートル以上焼失した火災

(3) 特殊火災

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長等が必要と認めた場合

2 火災検討会は、次により行う。

(1) 火災覚知時の状況

(2) 指令及び通信状況

(3) 火災の状況判断及び防ぎょ行動等

(4) 現場指揮本部の活動状況

附則

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成18年7月21日から施行し、改正後の阿賀野市消防署火災警防規程の規定は、平成18年6月14日から適用する。

附則(平成19年消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年消防本部訓令第8号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

附則(平成20年消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成20年2月21日から施行する。

附則(平成26年消防本部訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行し、改正後の阿賀野市消防署火災警防規程の一部を改正する規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附則(平成29年消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成29年12月4日から施行する。

附則(平成30年消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成30年12月5日から施行する。

附則(令和4年消防本部訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年消防本部訓令第8号)

この訓令は、令和4年11月9日から施行する。

附則(令和7年消防本部規程第1号)

この規程は、令和7年4月28日から施行し、改正後の阿賀野市消防署火災警防規程の規定は、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

特殊火災

種別 | 内容 |

中高層建物火災 | 3階以上の中高層建物火災 |

列車火災 | 列車火災 |

車両火災 | 高速道路上車両火災 乗車定員15人以上の車両火災 トンネル火災 道路上での危険物漏洩事故 |

航空機火災 | 各種航空機火災 |

特殊建物火災 | 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物のうち、収容人員が30人以上又は特定防火対象物で、延べ面積が300m2以上その他の防火対象物で1,000m2以上の火災 |

危険物火災 | 危険物の貯蔵所、取扱所の火災 |

電気火災 | 変電所等の火災 |

その他 | 負傷者5人以上又は死者1人以上の火災 |

別表第2(第5条、第15条関係)

非番員の招集表

1 招集の種別を次のとおりとする。

(1) 1号招集

必要と認める職員又は職員の3分の1を招集する。

(2) 2号招集

職員の半数を招集する。

(3) 3号招集

職員の全部を招集する。

なお、上記のほか、消防長の命令による。

2 招集の方法は、電話等で行う。

3 招集及び参集は次のとおりとし、消防職員は常に招集に応じれるように努めなければならない。

(1) 非常招集命令を受けた消防職員は、指定の本署若しくは分署又は火災現場へ速やかに参集しなければならない。

(2) 職員は、管内に大火災又は特殊火災の発生を認知したときは、招集命令を待つことなく、前項に準じて所定の本署又は分署に参集する。

別表第3(第6条関係)

応援協定等一覧表

1 | 消防相互応援協定 (1) 新潟市消防局 (2) 新発田地域広域事務組合消防本部 (3) 五泉市消防本部 (4) 阿賀町消防本部 |

2 | 北陸・磐越自動車道消防相互応援協定 新潟市消防局・五泉市消防本部 |

3 | 新潟県広域消防相互応援協定 |

4 | 緊急消防援助隊 |

5 | 磐越自動車道消防相互応援協定 阿賀町消防本部 |

別表第4(第7条、第11条関係)

出動隊編成表

凡例:◎第1出動 ○第2出動 △第3出動

隊・車両/区分 | 通常火災 | 特殊火災 | ||||||||

本署管内火災 | 分署管内火災 | 中高層建物火災 | 列車航空機火災 | 車両火災 | 特殊建物火災 | 危険物電気火災 | その他 | |||

現場指揮 | 指揮1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |

指揮2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||

当番中隊 | 本署 | 第1消防隊 ポンプ車 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |

第2消防隊 タンク車 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||

救助隊 救助工作車 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||

はしご隊 はしご車 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

第1救急隊 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

第2救急隊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

分署 | 第1消防隊 ポンプ車 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ※◎ | ※◎ | ※◎ | ※◎ | |

第2消防隊 ポンプ車 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ※◎ | ※◎ | ※◎ | ※◎ | ||

第1救急隊 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||

第2救急隊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

非番中隊 | 予備消防隊 ポンプ車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

消防15 | △ | △ | 以下、消防長等の指示で参集非番隊員が運用する | |||||||

消防16 | △ | △ | ||||||||

消防17 | △ | △ | ||||||||

消防18 | △ | △ | ||||||||

消防19 | △ | △ | ||||||||

1 ※印は地水利状況により、いずれかの車両1台が出動、残る車両は第2出動とする。

2 警戒出動は本署又は分署分隊が出動する。

3 中高層建物火災時、本署第1消防隊がはしご隊として出動する。

別表第5(第8条関係)

消防活動の体制及び運用

体制 | 運用 | |

第1指揮 | 現場指揮本部を設置しない場合又はあらかじめ署長等が指名した者を最高指揮者とする体制 | 土日、祝日、夜間等、第2指揮以上の体制が設けられるまでの間又は中隊長(副署長)指揮で対応可能と認められる災害 |

第2指揮 | 現場指揮本部を設置し、署長等を最高指揮者とする体制 | 火災や3隊以上の同時出場を伴う災害及び消防長指揮に該当しない災害 |

第3指揮 | 現場指揮本部を設置し、消防長を最高指揮者とする体制 | 大規模災害、特異な気象状況による自然災害又は第3指揮の体制の必要があると認められる災害 |

別表第6(第12条関係)

応援協定等出動表

応援協定出動車両 | 新潟市 | 新発田市 | 五泉市 | 阿賀町 | 北陸道磐越道 | 新潟県広域応援 | 緊急消防援助隊 |

ポンプ1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||

タンク1 | ◎ | ||||||

レスキュー1 | ◎ | ※◎ | ※◎ | ||||

救急1 | ※◎ | ※◎ | |||||

ポンプ2(分署) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||

ポンプ3(分署) | ◎ | ◎ | |||||

救急5(分署) | ◎ |

備考

1 出動部隊は、当該応援協定につき1隊とする。(◎の内から出動)ただし、必要に応じ、増隊することができる。

2 ※は、消防隊に代えて応援できる部隊

別表第7(第15条関係)

関係機関火災連絡表

順位 | 連絡先 | |||||

機関名 | 地区別 | 備考 | ||||

水原 | 安田 | 笹神 | 京ヶ瀬 | |||

1 | 消防長 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

2 | 消防次長 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

3 | 消防署長 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

4 | 警防課長 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

5 | 予防課長 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

6 | 総務課長 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

7 | 消防団長 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

8 | 消防団副団長 | ○ | 水原地区管轄 | |||

消防団副団長 | ○ | 安田地区管轄 | ||||

消防団副団長 | ○ | 笹神地区管轄 | ||||

消防団副団長 | ○ | 京ヶ瀬地区管轄 | ||||

9 | 分署長 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

10 | 警防課職員 | ○ | ○ | ○ | ○ | 係長、主任等 |

11 | 予防課職員 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

12 | 総務課職員 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

13 | 警察署 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

14 | 東北電力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

15 | 市上下水道局 | ○ | ○ | ○ | ||

16 | 市役所 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

17 | 市役所安田支所 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

18 | 市役所笹神支所 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

19 | 市役所京ヶ瀬支所 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

20 | 市長 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

21 | 副市長 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

22 | 市総務課長 | ○ | 担当課、係等の指定職員 | |||

危機管理課長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

市安田支所長 | ○ | |||||

市笹神支所長 | ○ | |||||

市京ヶ瀬支所長 | ○ | |||||

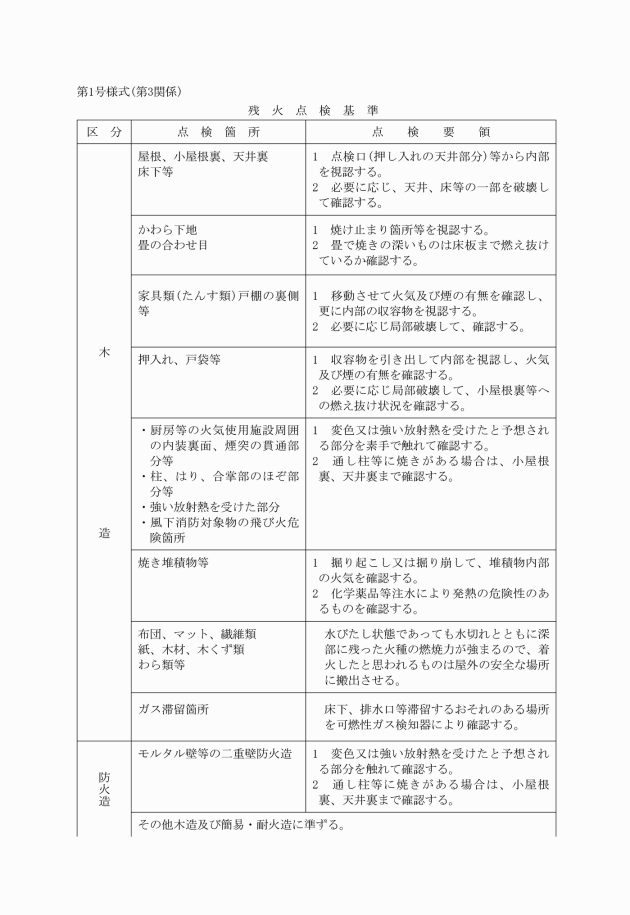

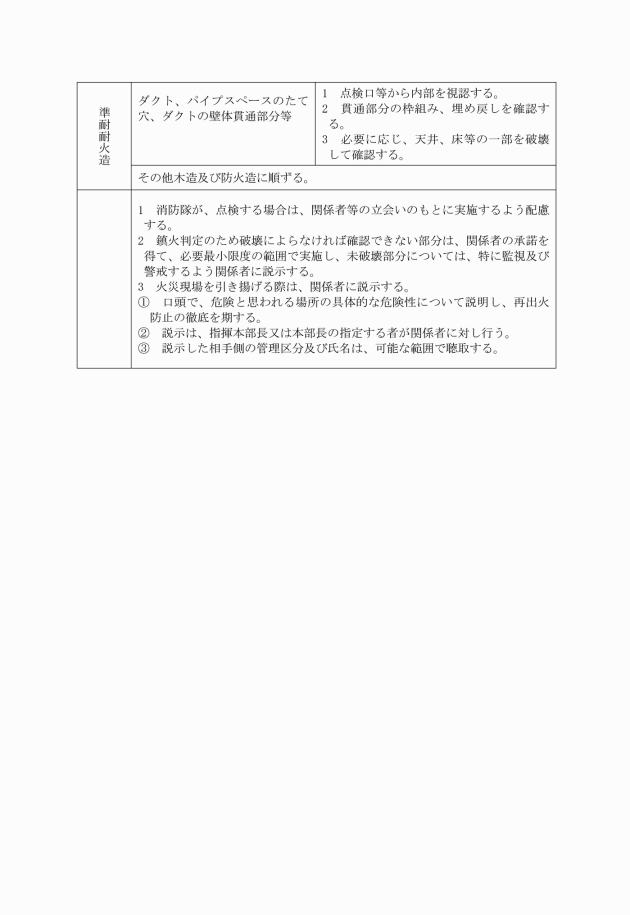

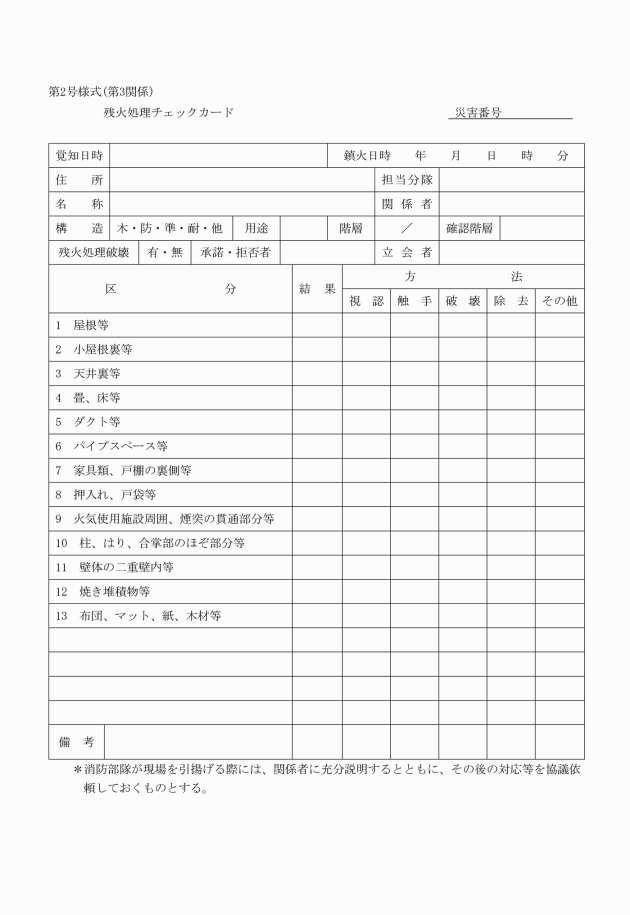

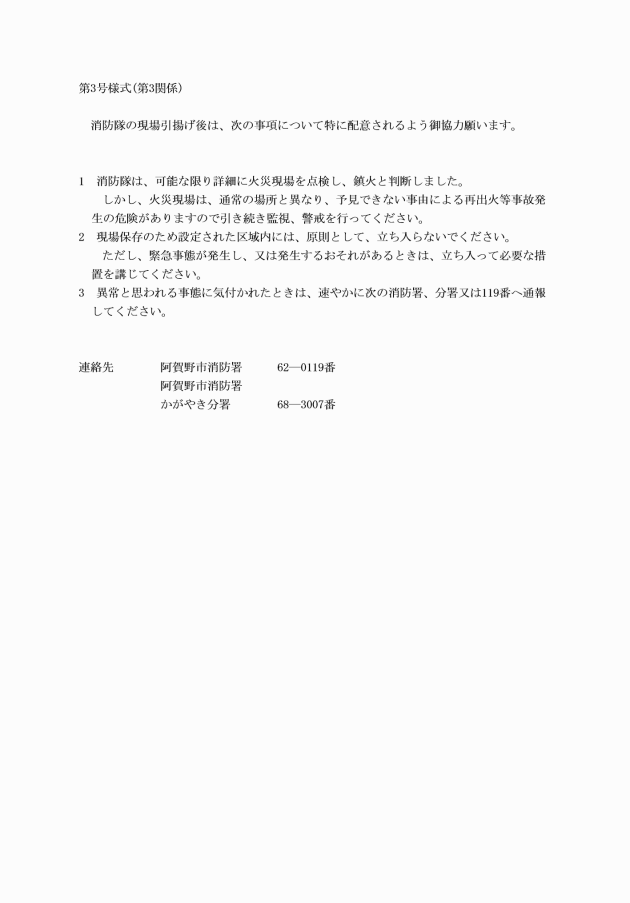

別紙1(第23条関係)

残火処理実施要綱

第1 目的

残火処理に関し必要な事項を定め、再出火等の事故を防止することを目的とする。

第2 残火処理の活動体制

1 現場指揮者は、残火処理を適正に行うため、火災の規模、消防対象物の状況その他の火災現場全体の状況により活動体制を決定するものとする。

2 現場指揮者は、残火処理を行う消防隊(以下「担当分隊」という。)及びその担当区域を指定するものとする。この場合において、木造建築物にあっては焼け止まり付近、耐火建築物にあっては直上階等に対する延焼危険箇所を重点区域として指定し、残火処理について必要な指示を行うものとする。

3 現場指揮者は、消防隊到着時既に消火活動の必要のない状態になっている場合においても、担当分隊を指定し、残火処理について必要な指示を行うものとする。

第3 残火の点検

第4 残火処理活動上の留意事項

1 破壊

(1) 残火処理を行うため焼損していない箇所を破壊する場合は、現場指揮者の指揮によるものとする。この場合において、現場指揮者は、努めて消防対象物の関係者(所有者、管理者及び占有者をいう。以下同じ。)に破壊理由を説明し、承諾を得るものとする。ただし、関係者が不在のため承諾を得られない場合は、現場にいる警察官に協議を求め、必要な措置を講ずるものとする。

(2) 破壊箇所は、最大の効果が発揮できる部分とする。

(3) 破壊は、過剰破壊を慎み、必要最小限度の範囲にとどめるものとする。

(4) 破壊は、最も適した器具及び方法により行うものとする。

2 注水

(1) 注水は、消防対象物に適した注水方法により効率的に行い、過剰注水に留意すること。

(2) 焼き堆積物への注水は、筒先を差し込み、又は掘り崩して行うものとする。

(3) 水損防止用資機材を有効に活用するとともに、排水方法等を考慮するものとする。

3 可燃物、焼残物等の処理

(1) 布団、マット、繊維類その他、水切れとともに再燃のおそれがある物品の残火処理は、必要に応じて屋外の安全な場所に搬出して行うものとする。

(2) 倉庫、材木置場等大量の可燃物の集積場所における可燃物又は焼残物の残火処理は、必要に応じて関係者に搬出の協力を求め、これを行うものとする。

4 現場保存

(1) 残火処理に当たって、破壊、焼残物の搬出その他の処理を行う場合は、火災原因調査上必要な現場の保存又は証拠の保全を図るものとする。

(2) 出火箇所と認められる場所及びその付近の残火処理は、努めて写真撮影又は見取図作成後に行うものとする。